視聴者がインターネットで過ごす時間が増える中、テレビ局も動画配信のビジネスを模索している。米国のケースを基に考える、日本のテレビ業界の動画配信ビジネスの行く末とは。

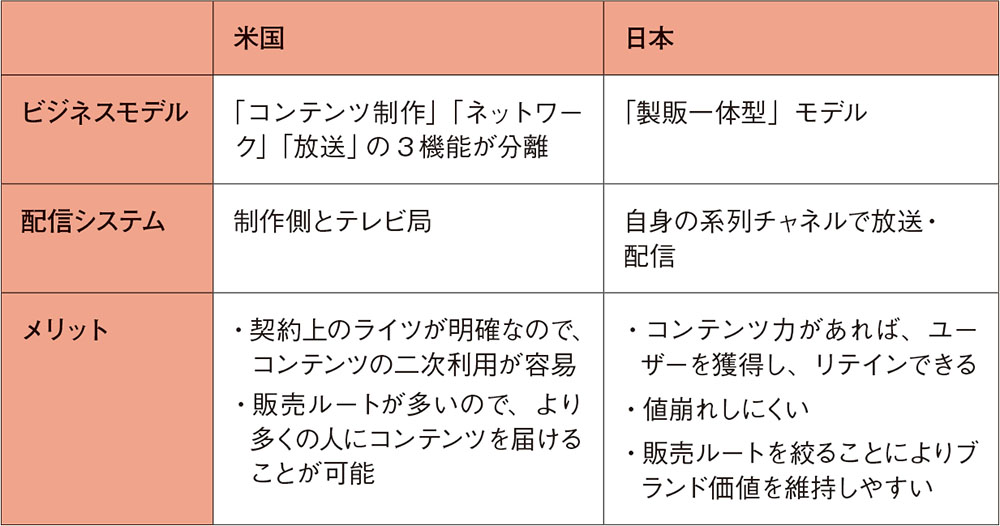

日米のコンテンツ流通の違い

日米では、動画コンテンツの「制作」と「配信」に関する歴史的な経緯と、その流れをくんだ契約の考え方が大きく異なります。米国のメディア通信の歴史を語る上で欠かせない事実として挙げられるのが、1960年代にFCC(米連邦通信委員会)が定めた法令である「Fin-Syn Rule」です。

この法令は、米国におけるテレビの3大ネットワーク(ABC、CBS、NBC)が巨大化し、コンテンツ制作にまで強力な影響力を及ぼすような状況となることを避けるために、ドラマなどのコンテンツを、社外で制作することなどを定めたものです。

すでにこの法令は、1996年に廃止されましたが、30年ほどこの規制が続いたことにより、コンテンツ制作(ソフト)と配信ネットワーク(ハード)は長い間分離されてきました。その結果、テレビネットワークは「配信」に、ハリウッドを中心とした映画製作会社は「コンテンツづくり」に特化し、両者間での契約上の権利(ライツ)が映画ビジネスと同様に明確に定められることとなりました。

コンテンツ消費という観点からすると、流通経路がどうあったとしても、ひとつのコンテンツが、すべての流通経路合計で、どの程度収益を上げたかが重要になり、また、配信ネットワークはそれ自体で、ユーザーを囲い込み、コンテンツ制作に対して交渉力を担保する必要があった、という背景があります。

こうした環境を背景に、Netflixをはじめとしたインターネットでの動画配信事業者が …