大量のデータがマーケティングの判断材料となった現在、とりあえずデータ分析をしてみても、実際の利益にどうつなげればいいのか分からず悩む声も聞く。ここでは、統計家の西内 啓氏に効率的なデータの活用、マーケターとデータの適正な距離感について聞いた。

“牧歌的”リサーチの終焉

たとえ、それをビッグデータと呼ぶにせよ、データドリブンマーケティングなどと呼ぶにせよ、今日のマーケターの多くはデータを上手く活用しなければいけないというプレッシャーにさらされている。

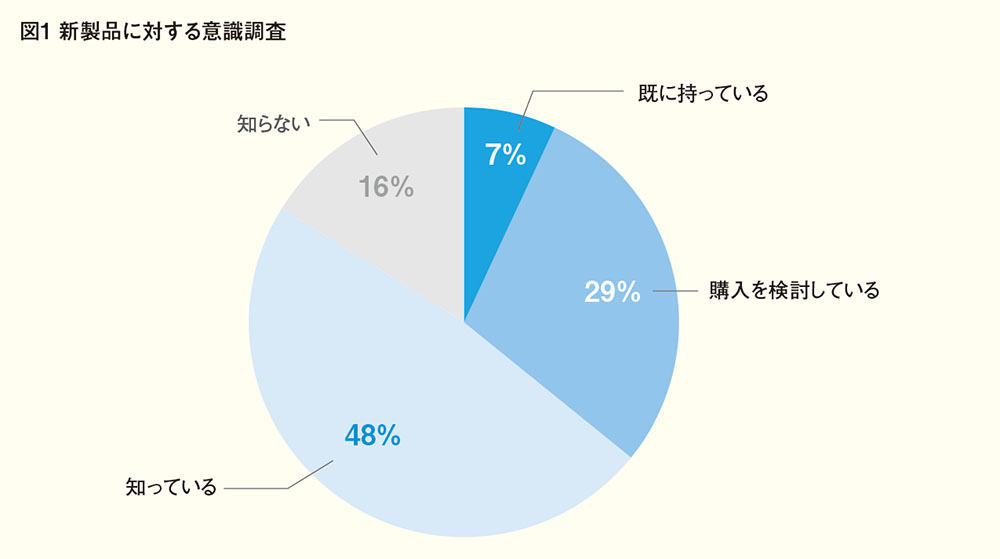

従来マーケティングリサーチと呼ばれていた顧客に対する調査の多くは、ある特定の商品やサービスをどれだけの人間がすでに消費しているか、あるいは購入を検討していたり、少なくとも認知はしているか、という実態を把握するためのものだった。さらに、これらを男女別や年代別といった基本的な属性ごとに集計して、ちょっとしたグラフにキャプションを入れたレポートを納品していれば、それだけで仕事になっていたのである。(図1)

しかしながら、そうした牧歌的な時代は終わろうとしている。調査や分析を請け負う側も、発注する側も、そうした結果を報告しなければいけない意思決定者たちも、そろそろこうしたお決まりの単純集計だけでは競争力の源泉にはならないことに薄々気づきはじめたのだ。

そうしてブランドイメージ、顧客満足度、「おもてなし」の経験価値といった、これまで数値化が難しかったテーマで新たな調査を始めたり …