そもそも人は、何に、どのように、そしてなぜ「それ」に価値を感じるのか。「感動デザイン」を研究する金沢工業大学の神宮英夫教授が、ブランドを選ぶ理由をきちんと言語化できない生活者の“何となく”に潜む心理について、科学的なアプローチから解き明かす。

付加価値の大部分は“何となく”感じる価値

ある休日、デパートで買い物をした帰りに、地下の食品売り場で和菓子を買おうと思いたちました。10店を超える売り場をいろいろと見て回りましたが、結局いつものお店で定番の和菓子を買ってしまいました。もちろん食べ慣れた安心感があるのですが、結局買ってしまう何らかの価値がやはりあるのでしょう。また、ビールでもカレーのルーでも、各社から新製品が続々出てきますが、結局これまでにも消費者に親しまれてきた商品が定番として残っています。ついつい何かを買ってしまったり、いつもの商品を手にとったりする、日常の購買行動の原因は、そのモノの付加価値に大きく依存しているのでしょう。

付加価値に導かれた購買行動を考えてみると、消費者は、必ずしも意識的に行動しているわけではなく、何となくそうなってしまうのです。後で振り返ってみると、「いつも」買っているからということが理由になるケースが多いです。その「いつも」そうさせる心の働きが重要なのです。付加価値の大部分は“何となく”感じる価値です。明確に意識されることはありませんし、購買行動を含め、企業イメージが影響していることなどによって行動が規定されていることになかなか気がつきません。もしも、“何となく”感じるこの付加価値を見える化でき、さらにそのことを品質につなげることができれば、他社とは大きく異なるモノづくりの可能性が広がります。

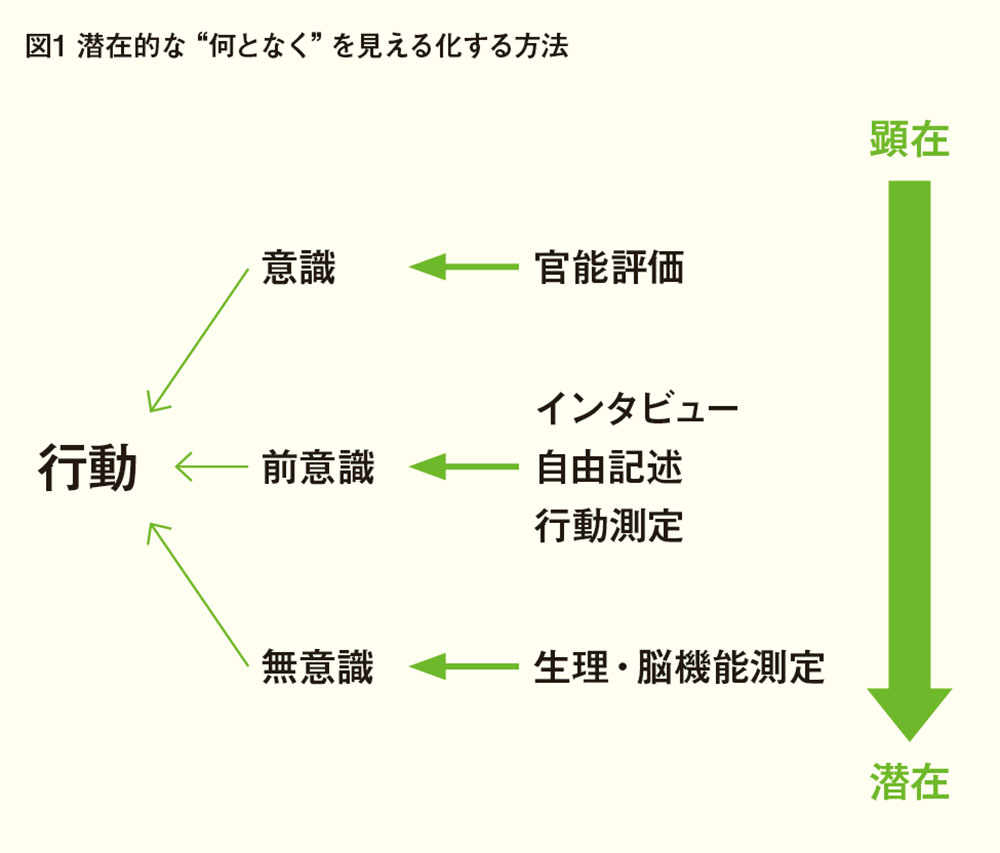

それでは、“何となく”を見える化するための手段を考えてみます。私たちの多様な行動の原因には、意識できる側面、したがって言葉で表現できるものと、意識できない潜在的な側面(無意識)と、さらにその間に位置する前意識とが考えられます。前意識は …