「母さん、僕のあの帽子どうしたでしょうね?」――印象的な台詞に続いて流れる主題歌『Mama,Do you remember……』。ちょっと古い話だが、今から38年前に公開された映画『人間の証明』のテレビCMである。

当時、角川書店の角川春樹社長は、大量のテレビスポットに音楽、それに出版を組み合わせたメディアミックスで、新作映画を大々的に宣伝。1970年代後半から80年代半ばにかけて数多くのヒット映画を世に送り出した。

その徹底したイメージ戦略は「角川商法」と呼ばれ、後にフジテレビに受け継がれ、やがて日本映画界のスタンダードになった。今日、映画の製作委員会にテレビ局や出版社が名を連ねるのは、角川商法の名残と言っていい。公開前に大量にテレビや雑誌に露出し、話題を盛り上げ、観客動員を図る。

だが近年、その方程式が崩れつつある。人々が映画を選ぶのに、テレビCMや、雑誌やネットの記事より、観客の“声”を重視し始めたからである。そう、SNSだ。

昨年12月、同じ週に始まった2つの映画――『妖怪ウォッチ』と『ベイマックス』。両作の観客動員の伸びを比較すると、SNSの威力が見えてくる。

はじめは事前の宣伝効果もあり、『妖怪ウォッチ』が2週続けて興行収入トップ。だが、3週目に『ベイマックス』が首位を奪うと、以後は6週にわたって同作品がトップを快走。累計の興行収入も90億円超と、『妖怪ウォッチ』を上回った。

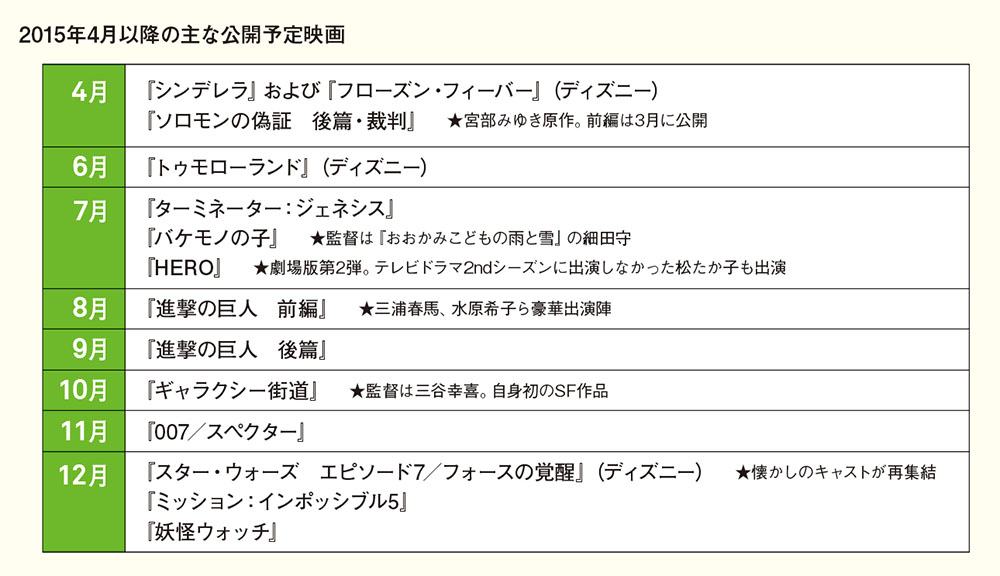

そう、いまや作品が面白ければ、あとは観客がSNSで勝手に宣伝してくれる。かつて人々は公開前に自ら映画情報を調べて劇場に足を運んだが、いまでは公開後に口コミによる評判を聞いてから …