メディカル業界のための

ライティング・ディレクション講座

記事の質をコントロールし、自社の評判を下げないライティングの基本所作とディレクションスキルを習得する

オウンドメディアやリリース、カタログなど、メディカル業界で情報発信を担う担当者は、法律を抑え、エビデンスを記載し、読者に「伝わる」コンテンツを作る必要があります。しかし現実にはエビデンスを記載しつつ、法律問題をクリアし、作用機序を説明しようとすると各所(資材、論文、社内データ)にあるデータを集めてコンテンツを作らねばなりません。しかし情報が多岐に亘るために、執筆した文章が、それらを「結合」させただけのコンテンツになってしまうと、本来の目的が達成できなくなります。そうならないために外部ライターを起用しても、ライターによって記事のクオリティも大きく左右されてしまいます。文脈が破綻していたり、引用すべきでないものを引用していたりすると対応に追われ、最悪、外部ライターの記事で自社の評判を下げることにもなります。そこで、情報発信担当者としてのライティングの基本所作と、ディレクションスキルの両方を身に付ける「メディカル業界のためのライティングディレクション講座」を開講します。

この講座で得られるもの

「伝える」と「伝わる」の違いをメディカル業界の視点から理解できる

「寄せ集め」ではなく「コンテンツづくり」を実践できるようになる

外部のライターを今まで以上に活用することができる

疑義を持たれる記事の発生確率を下げ、自社の信頼を維持・向上させることができる

「どこかで見た記事」「似たような記事」から脱却し、自社らしさを追求できる

このような方に最適な講座です

scene #1 | 医師の監修の不備を指摘できず、結局、出せずに終わってしまう... |

scene #2 | 競合に酷似した記事が、知らないうちに自社から出ていた... |

scene #3 | 外部ライターが書いた記事の修正点が多すぎて、このままでは出せない... |

scene #4 | チェックだけで1日が終わってしまう... |

scene #5 | ディレクションの仕方が担当者で違い、質がバラバラに... |

scene #6 | 広範囲に記事や論文を引用したためか、「記事として破綻している」と外部から指摘が... |

求められているのは、引用による「結合」ではなく、担当者による「情報の設計」と「文章で表現する技術」。

講座で学ぶこと

01 ライティング能力を5項目で可視化する!

「伝える」のために何が必要でしょうか?それは「信頼性」です。メディカル業界では特に重要される要素です。そしてその信頼性を高めるために必要なのが「再現性」と「適応性」の2つです。この2つを文章上で表現できた時、「伝える文章」となります。

02 「伝える」の表現方法を知る

「伝える」のために何が必要でしょうか?それは「信頼性」です。メディカル業界では特に重要される要素です。そしてその信頼性を高めるために必要なのが「再現性」と「適応性」の2つです。この2つを文章上で表現できた時、「伝える文章」となります。

03 「伝わる」の表現方法を知る

どうれすれば「伝わる文章」になるのか?その答えは”関係性”にあります。関係性を高めることができれば「伝わる文章」となり、これが低い場合は理解と納得をつくり出せない状況となります。そこで、これを高めるためのライティング技術を理解します。

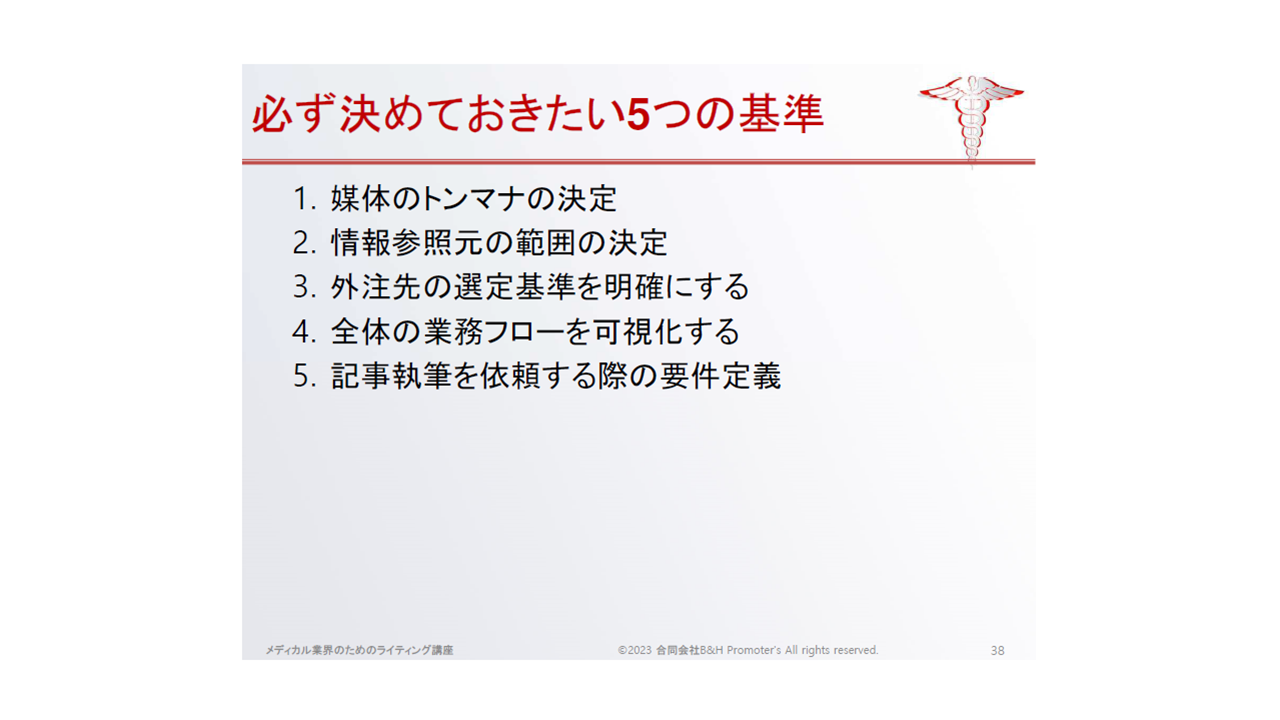

04 記事ディレクションのコツを知る

講師紹介

株式会社ヘルスケア・ビジネスナレッジ

代表取締役社長

事業構想大学院 特任教授、

千葉商科大学サービス創造学部 特命教授、

北海道科学大学薬学部 教授(非常勤)

西根英一氏

ヘルスケアビジネスとヘルスプロモーションの事業構想(プロジェクトデザイン)の専門家として、ビジネス(企業)とパブリック(自治体)とアカデミア(学術)の3領域で指揮をとる。 大塚グループ、電通グループ(クリエーティブディレクター、エディトリアルディレクター等)、マッキャン・ワールドグループ(CKO 最高知識責任者とグループ顧問)を経て、株式会社ヘルスケア・ビジネスナレッジ 代表取締役社長、ほか数社の取締役や顧問を務める。 学術活動では、事業構想大学院大学 特任教授、千葉商科大学サービス創造学部 特命教授、北海道科学大学薬学部 教授(非常勤)、宣伝会議コピーライター養成講座(上級コース)、同マーケティング実践講座 講師ほか。 公的活動では、一般社団法人日中健康寿命促進協会 日本代表理事、一般社団法人日本健康生活推進協会(健検協会) 理事ほか。

合同会社B&H Promoter’s代表

薬機法コンサルタント・マーケティングライター

薬剤師

江良 公宏 氏

2007年、東京理科大学大学院卒、薬学修士、薬剤師資格を保有。 薬機法広告のセミナー講師、化粧品のOEM企画製造販売の経験に加え、セールスライティングの技術を習得。 現在は「薬機法の知識」×「セールスライティング・マーケティングの知識」×「薬剤師の知識」 を軸に、薬機法専門の薬剤師マーケター・コンサルタントとして活躍中。研究開発・薬剤師といった専門性高い知識を持ちながら薬機法の視点も持つマーケターとして企業から高い評価を頂いている。 これまでに上場企業からスタートアップ企業まで幅広く、医療用医薬品・OTC医薬品・医療機器(プログラム医療機器)・化粧品・健康食品など、100品目以上の販促に携わる(CMからランディングページ・リサーチまで幅広くサポート)。講師としての定評もあり、上場企業の社内研修から、宣伝会議などでセミナープログラムも担当している。

カリキュラム

カリキュラム | |

|---|---|

時間 | 講義内容 |

第1部 | メディカル業界のためのライティング講義 1.情報の真偽のグラデーション ・情報接触の現状に触れて/SNSアルゴリズムによる情報接触の偏向(フィルターバブル=限定強化現象と、エコーチェンバー=肯定増幅現象) ・情報の真偽の“真”/エビデンスレベル(確からしさ、再現性)とエビデンスグレード(おススメ度、適応性)の二軸化による学術情報の「質」(高い質)の可視化 ・情報の真偽の“偽”/誤情報(misinformation)と偽情報(disinformation)の層別化によるフェイクニュースの「質」(低い質)の可視化 ・情報の真陽性(本当にホント)と偽陽性(本当はウソ)と偽陰性(本当はホント)と真陰性(本当にウソ)を可視化する 2.ライティング能力(目的変数)に求められる5つのスキル(説明変数) ・文章作成の現状に触れて/生成AI「ChatGPT」による文章作成の能力 ・ライティングの基礎的スキル(1) 情報を「収集」する能力 →ChatGPTの活用(推奨) ・ライティングの基礎的スキル(2) 情報を「判断」する能力 →インパクトファクター ・ライティングの基礎的スキル(3) 情報を「選択」する能力 →アウトカム設定の有無 ・ライティングの実務的スキル(1) 情報を「伝達」する能力 →正しく「伝える」 ・ライティングの実務的スキル(2) 意思決定を「支援」する能力 →正しく「伝わる」 ・5つのスキルからライティング能力を可視化する(5段階評価×5項目判定=五角形表示) 3.正しく「伝える」ためのライティング能力 ・正しく「伝える」ためには、“正確性”が求められる。そのためには、 WHY(背景と目的)→WHO(全対象と本対象)→WHAT(内容)→HOW(方法と成果)の文章構成が求められる ・情報作成における機能的価値の要件(有効性、安全性など)を整理する ・事例)全体構成と図解表現 4.正しく「伝わる」ためのライティング能力 ・正しく「伝わる」ためには、処理労力↓+認知効果↑ための“関連性”が求められる。 そのためには、ターゲットのインサイトを顕在的ニーズと潜在的ニーズに階層化し、目的行動の獲得と 顧客体験の享受に向けて個別最適化した文脈設計が求められる ・情報提供における情緒的価値の要件(共感性、安心感など)を整理する ・タイトルの付け方と起承転結の文章表現 |

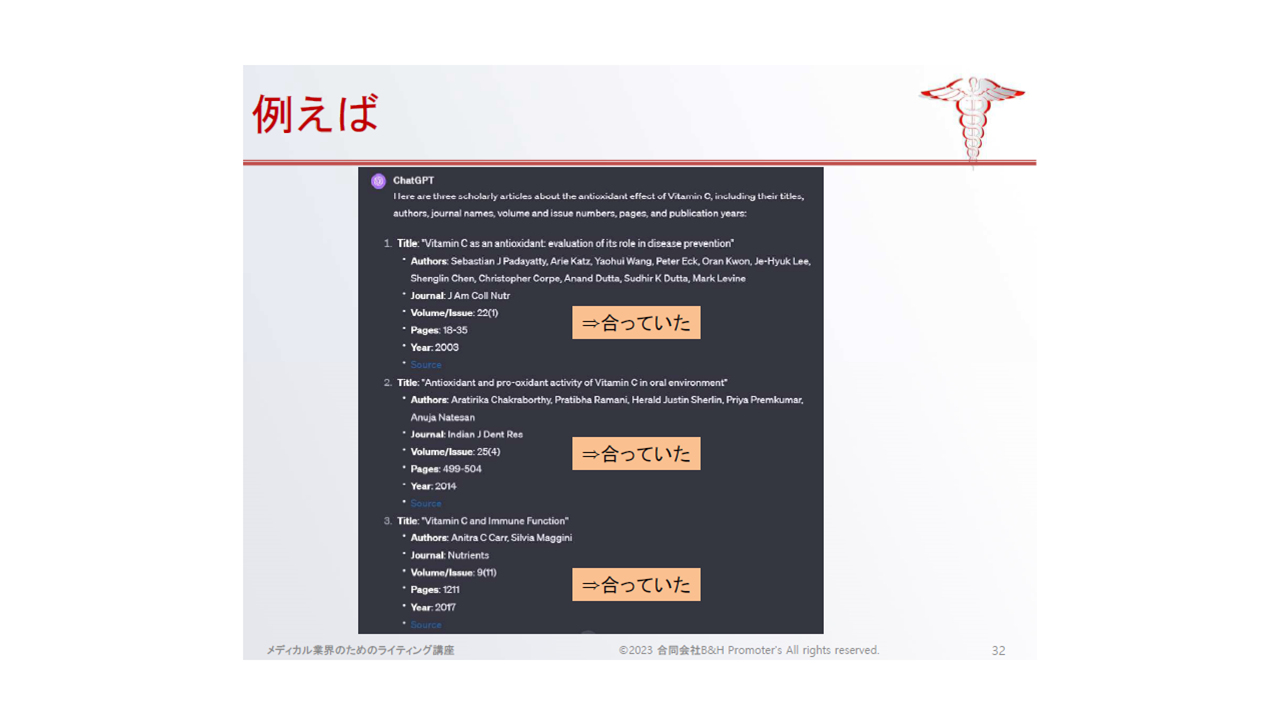

第2部 | 自社の信頼を落とさないための記事執筆のディレクションのコツ 1-1.なぜ、世の中には質の低いメディカル記事が溢れかえってしまうのか? ・知っておかねばならないWELQ事件の概要と原因・顛末 ・リサーチのやり方が間違っている ・ライターがエビデンスについて理解していない ・誰に向けての記事なのかをライターがしっかり理解していない ・薬機法・医療広告ガイドラインなどのルールを理解していない 1-2.外部ライターの書く文章が「浅く」なってしまう理由 ・情報の獲り方が悪い ・ライターがしっかり理解していない ・ChatGPTを鵜呑みにしている・ChatGPTだけでライティングしている 2-1.依頼側が依頼前に必ず固めておかなければならない5つのこと ・媒体のトンマナの決定 ・情報参照元の範囲の決定 ・外注先の選定基準 ・業務フローの可視化 ・依頼案件の要件定義 2-2.検収時に行うべきチェックポイント ・ファクトチェック ・全体のトンマナの確認 ・媒体・ターゲットに沿った語句選定になっているか? ・記事間での記載内容の矛盾チェック ・法律・ガイドラインに則っているかのチェック 2-3.依頼通りの内容が戻ってこなかった際の対象法 ・ライターへのフィードバック ・改善できる場合 ・校閲内容のフィードバック ・修正箇所の具体的なフィードバックをする ・根本から大幅に改善の必要がある場合 ・社内での業務フロー改善 ・要件定義書の改善 ・業務フローの再整理(役割分担をより細分化する:チェックを外部に回すなど) 3.医薬品の効能の書き方 ・何をどこまで表現できるのか(薬機法) ・医療用医薬品のルール、OTC医薬品等適正広告ガイドラインなどの業界ルールの熟知 4.効果的な論文の活用法 ・参考論文の記載法(SIST準拠など) ・論文の効果的な引用法を理解する ・引用の定義 ・論文中の図表の扱い(著作権) ・引用の具体例 ・精度の高い論文の見つけ方 ・検索キーワードの選定 ・検索サイトの活用(PubMed、GoogleScoLar) ・論文のグレード ・医療系論文AIの活用 |

理解の手順

「エビデンスの書き方」と「読者の自分事化」を誘発するライティングスキルで、自分も「伝わる文章」が執筆・ディレクションできるようになる!

要素が網羅されていれば、良いコンテンツになる訳ではありません。書き始める前段階に決定的に必要なのが「読み手」の理解と納得をどう作るのかの情報設計です。なぜそのエビデンスが有効なのか?その成果は見合ったものなのか?専門用語で理解を阻害させてはいないか?言い換えるとしたらどんな表現が可能か?など、理解に至るルートを考え文章で表現する力がメディカル業界では必要となります。

受講対象 | 企業および団体の人事、採用担当者の方 | |

|---|---|---|

お申し込み

・1名単位でのご受講は「1名受講」

・部門や全社でまとめて受講される場合は「オンデマンド研修」

・体系的な研修企画には「部門研修を計画する」が役立ちます。

料金プラン

1名単位でのご受講におすすめ

講座概要

宣伝会議オンライン内でオンデマンド配信。

お申込日から14日間視聴可能。

視聴期間内であれば、ご自身の自由なタイミングで視聴できます。

宣伝会議オンラインにログイン後、マイページの「オンライン講座を見る」に進むとご視聴いただけます。

レジュメなどの講義資料は、動画視聴画面からPDF形式でダウンロード可能です。

受講には、実際に視聴される方のマイページ登録が必要です。申込者とは別の方が視聴する場合は、個別にお申し込みください。

※同一IDでの複数人視聴・上映などは禁止されています。

※本講義には質疑応答はありません。

※受講は申込者本人に限ります。他人に貸与・譲渡することはできません。

※お申込み後のキャンセルは原則承っておりません。

※教室・オンラインライブ講座は、個人申込の場合、受講料について開講前のご入金を原則とさせていただいております。

※オンデマンド講座は、お申し込み後すぐに受講案内メールをお送りしており、メール受信後、ご視聴いただけます。 そのため、視聴の有無に関わらず、お申し込み後のキャンセルは一切、承っておりません。

詳しくは、特定商取引法に基づく表示をご覧ください。

人数無制限・年間割引プランもございます

部門研修を計画するチケットを利用する

この講座は、法人窓口の設定により1講座あたりの受講料金が約8割引におさえられる「スタンダードトレーニング」対象です。

法人割引窓口の設定方法はこちら

この講座をシェア

この講座を見た人はこんな講座も見ています

- EC_CUBE_URL: https://www.sendenkaigi.com/product/add_to_cart/

.PNG)

.PNG)

.PNG)

.PNG)

.PNG)

.PNG)

.PNG)