いつでも視聴できる「オンデマンド配信」

アリバイ広報から脱するための

自治体職員のための広報PR基礎講座

新任者が知りたい「何をどうする」を網羅

広報広聴の業務は「手法」のインプットだけになると単なる作業である「前年踏襲」「庁内資料の引用」ばかりのアリバイ広報となってしまいます。しかし「明確な目的」も加わることで、セミナーや書籍で学んだ内容の焼き直しではなく、本当に自身の自治体で必要な広報広聴となります。そこで本講座では、自治体ならではの事情を盛り込んだ広報基礎をお伝えします。

この講座で得られるもの

- 広報と広告の違いが分かる

- 「伝わる広報」が何か説明できる

- PR発想を学びニュースバリューを理解できる

- 組織内を巻き込むインターナルコミュニケーションが分かる

- 自治体ブランディングの事例をインプットできる

このような方に最適な講座です

自治体ならではの攻めの広報PRを体系系に身に付ける

理解の手順

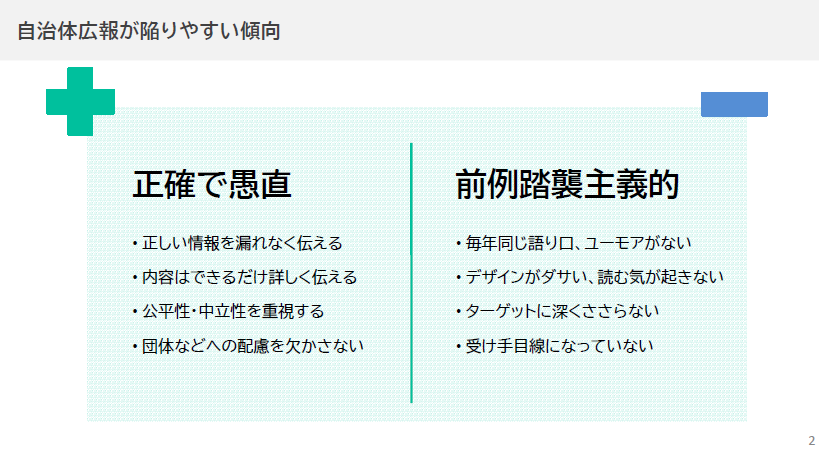

自治体広報が陥りがちな「正直で愚直」「前例主義」を脱する

「きちんとお知らせしたはず」と思っていても、住民や議員から「知らなかった」「聞いていない」「もっと広報が必要だ」と指摘を受けた経験はないでしょうか。同じ労力でも、正しい方向へコストをかけなければ伝わる広報にはなりません。本講座でお伝えする、考え方・手法・事例を持ち帰ることで、結果に繋がる広報へ近づくことができます。

講義のポイント

Point1: 庁内の何が「伝わる広報」を妨げているのかを知る

「正しい情報を漏れなく伝える」「内容はできるだけ詳しく伝える」「公平・中立を重視する」事が必ずしも広報の正解ではありません。まずは、知らず知らずのうちに囚われている業界の文化を俯瞰し、広報の目的達成のために必要な手順を理解します。

Point2: 広報の改善はチーム戦であることを理解し

具体的なアプローチ方法をストックする

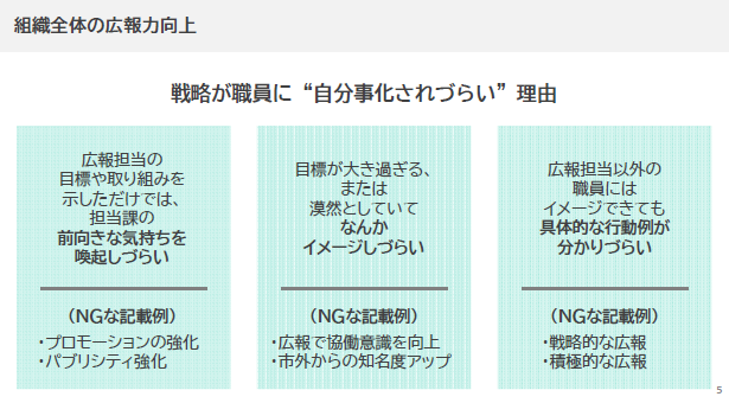

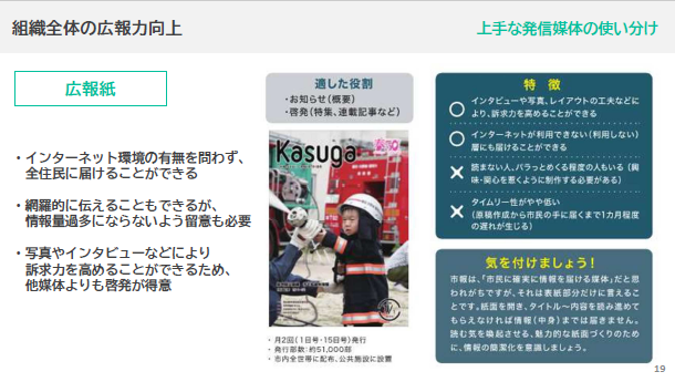

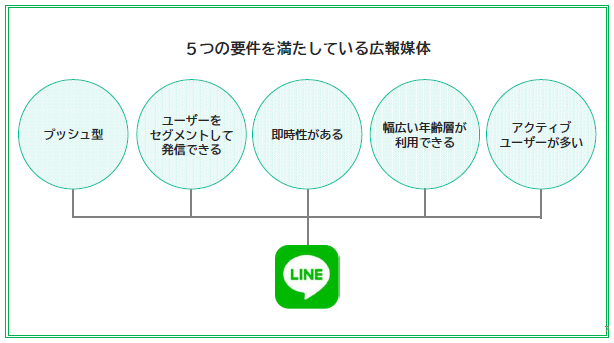

広報力の向上には、組織全体の広報マインドの醸成と組織体質の改善が必須です。しかし、これを頭では理解できても、担当課を動かしたり、広報担当以外の職員に具体的なイメージを持ってもらうのは至難の業です。そこで講座では職員に向けて整備した「職員広報ガイドブック」の実物を抜粋しながら、実践方法をお伝えします。例えば、市が有する媒体の特徴を整備して、発信する情報ごとに適切な媒体選定を行うルールを決めるだけで、伝わる広報へ近づくことができます。

Point3: 広報DXの実例をインプットし

広報活動の選択肢を増やす

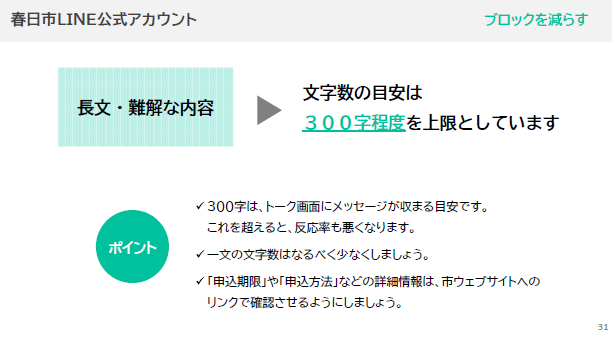

情報の種類や、届けたい相手によっては、デジタル技術の活用が有効な場合があります。講座ではLINE活用の事例をお伝えします。継続的な運用の鍵となるのは「友だち登録者を増やす」「ブロックを減らす」「住民のニーズを意識する」の3ステップです。コロナ禍に成果を上げた実例も詳細解説します。

講師紹介

福岡県春日市

経営企画部秘書広報課

主任

榎田 正治氏

2012年春日市役所入庁。企画部門を経て、16年に広報担当へ異動。広報戦略策定やシティプロモーション、市報、ウェブ、LINE、SNS、パブリシティ、観光などの広報・PR業務に携わる。19年、ロゴデザインの全国公募、市民投票などを実施し、市のブランドイメージを構築・PRした取り組みが全国広報コンクールで入選。 また、20年に開設した市のLINE公式アカウントは、友だち登録者が65,000人を超える(人口カバー率約60%)。23年1月号から5ヶ月間、月刊「広報会議」のリレー連載「地域活性のプロが指南」を執筆。

カリキュラム

カリキュラム | |

|---|---|

時間 | 講義内容 |

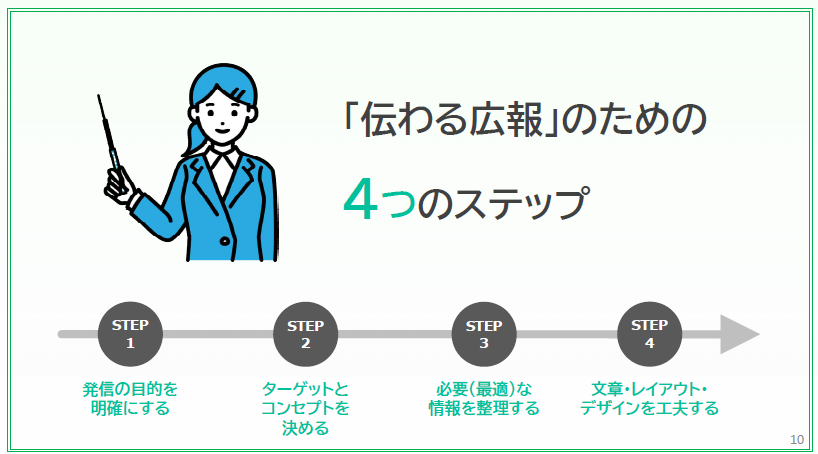

第1部 | 「伝わる広報」で届ける ・自治体広報が陥りやすい傾向 ・「伝わる広報」への転換を! ・「伝わる広報」のための4つのステップ(目的の明確化/ターゲットとコンセプトの決定/情報の整理/デザインの工夫) ・ケーススタディの分析(認知症の啓発) |

第2部 | 組織全体の広報力向上 ・戦略が職員に“自分事化されづらい”理由 ・ガイドラインの必要性 ・春日市職員広報ガイドブックの分析 ・上図な発信媒体の使い分け ・SNSでふるさと納税をPRしたいとき ・広報担当の情報発信支援 ・クリエイティブチェックの項目13か条 |

第3部 | 広報DXの推進 ・デジタル化とDX ・広報DXの実現のために必要な5項目 ・春日市LINE公式アカウントの運用体制 ・重視する3つのポイント(友達を増やす/ブロックを減らす/住民のニーズを意識する) ・成果をあげたコロナ禍の事例 |

第4部 | 市民と共に創る自治体ブランディング ・よくあるシティプロモーションの分類(魅力等を市外にPR/魅力等を開発) ・課題の整理から始めるまちづくりのためのプロモーション ・シビックプライドという考え方 ・ブランドイメージ策定そのものに市民との協働を取り入れる ・ブランドイメージ決定までの流れ ・職員にどう落とし込むか ・事業ツールの種類と活用方法 ・ブランドの発信における3ステップ |

第5部 | PR思考の重要性 ・ある広報担当者の事例 ・あなたならどのタイミングでプレスリリースを行うか ・プロモーション事業の構想におけるポイント ・量と質の関係 ・報道機関の行動原理 ・情報に付加価値を付ける ・プレスリリースのルールを決める ・広告とパブリシティの違い |

第6部 | インターナルコミュニケーション ・インターナルコミュニケーションで期待される6つの効果 ・民間の場合と自治体レベルで行う時の考え方 ・市制周年事業の例 ・職員の熱量をシミュレート ・関心の高さで職員を3つのステージに分類 ・Instagramやnoteの活用 ・ボツ案の活かし方 ・弱みを理解して補完する |

概要・パンフレット

概要 | ||

|---|---|---|

受講形態 | 宣伝会議オンライン内でオンデマンド配信 お申込み日から14日間視聴可能。 | |

受講のご案内 | 【実施上の注意】 | |

受講料金 | 1名受講 | 59,000円(税込64,900円) |

100名まで | 550,000円(税込 605,000円) | |

オンデマンド研修について | ・(受講手順)申込後、全受講者の視聴開始まで、最短で3営業日ほど要します。申込後に、事務局から別途、視聴開始日や受講者を指定するためのご案内をお送りします。 ・(視聴開始日)視聴開始日は、数日~数カ月先の指定も可能です。受講者への事前連絡も想定し、余裕をもった申込みをお勧めします。 ・(視聴期間)視聴期間は14日間で、延長キャンペーン対象外です。 ・対象は、同一の企業・団体の従業員の方です。親会社・子会社・関連会社の従業員の方は対象外となります。 | |

割引チケットについて | ※この講座は、法人窓口の設定により1講座あたりの受講料金が約8割引におさえられる「スタンダードトレーニング」対象です。 | |

受講対象 | 地方自治体など行政広報に携わる方 | |

注意事項 | 受講は申込者本人に限ります。他人に貸与・譲渡することはできません。 | |

・1名単位でのご受講は「1名受講」

・部門や全社でまとめて受講される場合は「オンデマンド研修」

・体系的な研修企画には「部門研修を計画する」が役立ちます。

この講座をシェア

この講座を見た人はこんな講座も見ています

- EC_CUBE_URL: https://www.sendenkaigi.com/product/add_to_cart/

.png)

.png)