いつでも視聴できる「オンデマンド配信」

宣伝会議が厳選した人気講座が<セット割引75%OFF>に!

企業のリスクを回避し、ダメージを低減する

危機管理広報トレーニングパック

不正・不祥事・炎上・災害など

企業を取り巻くリスクに適切に対処できるか

近年、社内不正や従業員の不祥事、思わぬSNSの炎上など、企業の評判を一瞬にして揺るがすリスクが増大しています。緊急時に企業へのダメージを最低限に抑え、事業を継続するには、即時に適切な対応がとれるかどうかにかかっています。

本パッケージは、危機管理からSNSリスク対策、実践的なメディア対応まで、企業広報に必要なスキルを体系的に習得できるプログラムです。法務知識や伝わる文章力も含めた総合的なカリキュラムで、予期せぬトラブルにも的確に対応できる広報のプロフェッショナルを育成します。

この講座で得られるもの

- 平時・緊急時・危機後における対応方法がわかる

- 広報業務に関わる基本的な法律知識

- 危機管理意識を高めるための社内体制の作り方

- 発信する情報や文章のリスク管理方法

- 情報を的確かつスピーディにまとめ、伝えるスキル

講座で学ぶこと

01 緊急時に実施すべき広報対応の鉄則を学ぶ

危機管理広報講座

☑危機を予防する、平時からの広報活動

☑危機の影響を限りなく抑える、緊急時の広報

☑失敗事例から学ぶ広報対応

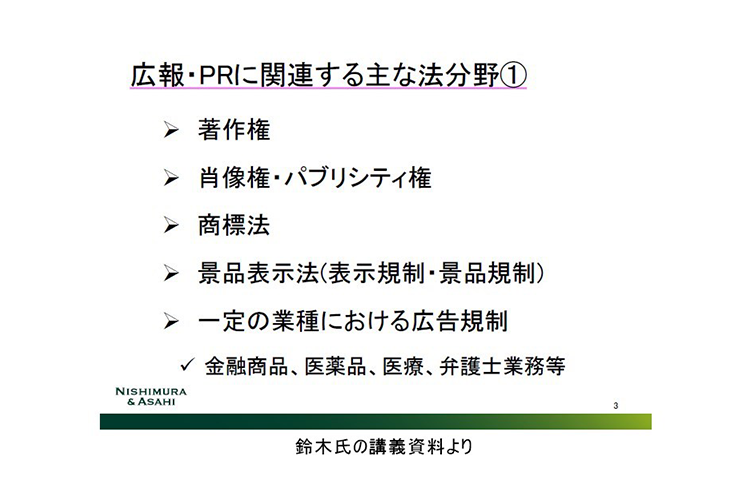

02 法的リスクを理解し、情報発信における倫理観を向上

広報担当者のための法務・倫理講座

☑広報担当が知っておくべき「法律一覧」

☑世論での「問題表現」とは

☑不祥事を事前に防ぐ組織体制

☑緊急時の情報発信に必要な表現

03 炎上しないための対策・対応方法を学ぶ

SNS担当者のためのネットリスク対策基礎講座

☑ソーシャルメディアリスクの概要

☑ガイドライン構築と浸透の方法

☑問題の種類ごとの対応方法、初動の踏み出し方

04 取材対応者へのディレクションスキルを身につける

メディアトレーニング実践講座

☑メディア対応とプレゼンのポイント

☑メディア対応時の適切な受け答え

☑取材対応者への的確なディレクションスキル

05 「書き方の法則」を身につけ、リリースのタブーを理解する

ニュースリリース作成講座

☑ニュースリリース作成に必要な知識

☑良いリリースと悪いリリースの判断基準

06 文章の誤りを防ぎ、情報の品質・信頼を担保する

校正・校閲力養成講座

☑校正・校閲における体系的な知識

☑基本的な赤字の入れ方や、制作の工程

☑文章を疑い、調べるための意識

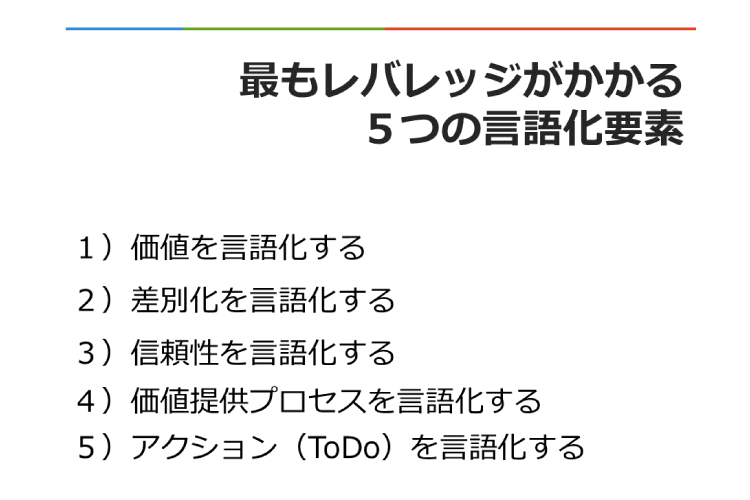

07 「伝わる言葉」で相手に理解し、動いてもらう

『すごい言語化』実践講座

☑言語化をするための考え方の「型」

☑隠れたニーズを掘り起こす方法

☑「価値」が相手に伝わる5つの「言語化」

08 誰が見ても一目で伝わる、企画書への落とし込み方

『社内プレゼンの資料作成術』実践講座

☑シンプル&ロジカルな資料作成術

☑「理解・納得」を深める伝え方のフレーム

☑抽象的な数字・グラフを一瞬で理解できるように加工する技術

講師紹介

① 危機管理広報実務体験者から学ぶリスクマネジメント

株式会社アクセスイースト

代表取締役

山口 明雄氏

東京外語大学を卒業後、NHKに入局。帯広、札幌局などでローカル番組制作。その後、日本マクドネル・ダグラスで広報・宣伝マネージャーを務めたのを皮切りに、アクセスイースト、ヒル・アンド・ノウルトン・ジャパン(日本支社長)、オズマピーアール(取締役副社長)で広報代理業務に従事。現在、アクセスイーストで数多くの国内外の企業にコンサルタントとして広報サービスを提供している。広報代理業務従事歴30年のベテラン。 この間に、広報コンサルタントとしての活動に加えて、メディアトレーニング講師を約1,300回務め、延べ4,500名あまりの企業トップ経営者、役員、マネージャーなどにメディアトレーニングを実施。その中には英語による在日および来日外国人の経営者に対する数多くのメディアトレーニングも含まれ、バイリンガルなメディアトレーニング講師としての実績を持つ。

② 危機管理広報の備えとは

株式会社田中危機管理広報事務所

代表取締役社長

田中 正博氏

1962年、早稲田大学文学部卒。同年、電通パブリック・リレーションズ社に入社。常務取締役、専務取締役、顧問を経て、01年、田中危機管理・広報事務所を設立。緊急記者会見、クレーム対応、欠陥商品問題、訴訟問題、企業不祥事など2,500件を超える組織の危機発生時の危機管理コンサルティングに従事。 企業や自治体のほか、自治大学校、国土交通大学校、警察大学校、航空自衛隊幹部学校の講師として、「管理職の危機管理必須知識」、「不祥事発生時のマスメデイア対応」、「模擬記者会見トレーニング」、「住民説明会トレーニング」「クレーム対応」などのテーマで、実践的な研修や講演に従事している。 主な著書に、「実践・危機管理広報」(時事通信出版局)、「自治体不祥事における危機管理広報」(第一法規)、「企業を危機から守るクライシス・コミュニケーション」(共著、東京商工会議所)がある。

③ 広報・PRパーソンが知っておくべき法的ポイント

④ 法とメディアの視点から読み解くクライシス発生前後の対応

西村あさひ法律事務所 弁護士

鈴木 悠介氏

2007年東京大学法学部卒、TBSテレビ入社。社会部などで報道記者として事件・事故取材にあたる中で「評論家で終わるのではなく、当事者と共に、問題の解決にあたりたい」との思いを強くし弁護士に。 現在は、西村あさひ法律事務所にて、企業不祥事対応や訴訟案件等に従事しながら、最近は、AI(人工知能)と法に関する業務分野についても取り組む。公益社団法人日本パブリックリレーションズ協会正会員。主な著書に、「元報道記者の弁護士が提言 メディアの動きを先読みする広報になる!」(広報会議、2016年4月から連載中)、「危機管理広報の勘どころ-元報道記者の弁護士視点-」(会社法務 A2Z 115号、2016)、「会社とAI(人工知能)-会社法への示唆-」(共著、資料版 商事法務 399号、2017)、「『忖度』から考える企業不祥事~忖度の『効能』と『副作用』」(西村あさひのリーガル・アウトルック、2017)など多数。

⑤ 押さえておくべきネットリスクの全体像

ネクストリンク株式会社

代表取締役社長

大和田 渉氏

東京都生まれ。高校卒業後に情報通信関連の一部上場企業に入社。同社ではインターネット関連の事業部に所属し、退職後、2004年創業。モバイルメディア事業を立ち上げる。06年に株式会社アドリンクを設立、代表に就任。インターネット広告の代理店事業を開始。09年にネット上の誹謗中傷対策の分野に進出。13年、ネクストリンク株式会社に社名変更し、ネット上の誹謗中傷対策事業を主軸として事業を展開して現在に至る。

⑥ ソーシャルメディアに潜むリスクと対策の実践

弁護士ドットコム顧問(前編集長)

亀松 太郎氏

東京大学法学部卒業。朝日新聞で記者を経験後、法律事務所リサーチャーなどを経て、ネットメディアへ。J-CASTニュース、ドワンゴで記者・編集者を務めた後、弁護士ドットコムニュースの編集長に就任。 時事的な話題を法律的な切り口で紹介する新しい形のニュースコンテンツを配信した。その後、朝日新聞のウェブメディア「DANRO」の創刊編集長を経験。2019年4月〜23年3月、関西大学総合情報学部の特任教授として「ネットジャーナリズム論」を担当した。現在は、フリーランスの記者・編集者として活動しながら、弁護士ドットコムなど複数のオウンドメディアの運営をサポートしている。

⑦ メディア対応とプレゼンの必須ポイント

株式会社アクセスイースト

代表取締役

山口 明雄氏

東京外語大学を卒業後、NHKに入局。帯広、札幌局などでローカル番組制作。その後、日本マクドネル・ダグラスで広報・宣伝マネージャーを務めたのを皮切りに、アクセスイースト、ヒル・アンド・ノウルトン・ジャパン(日本支社長)、オズマピーアール(取締役副社長)で広報代理業務に従事。現在、アクセスイーストで数多くの国内外の企業にコンサルタントとして広報サービスを提供している。広報代理業務従事歴30年のベテラン。 この間に、広報コンサルタントとしての活動に加えて、メディアトレーニング講師を約1,300回務め、延べ4,500名あまりの企業トップ経営者、役員、マネージャーなどにメディアトレーニングを実施。その中には英語による在日および来日外国人の経営者に対する数多くのメディアトレーニングも含まれ、バイリンガルなメディアトレーニング講師としての実績を持つ。

⑧ リリース概論

⑨ 事例研究/良いリリースと悪いリリースの比較

⑩ リリース作成演習

井上戦略PRコンサルティング事務所 代表

PR戦略プランナー マーケティングコンサルタント

井上 岳久氏

横濱カレーミュージアムの立ち上げから携わりテーマパークNo1(坪あたり入館者数)の座に導く。 その後、井上戦略PRコンサルティング事務所を開業し代表として活動。宣伝会議の発行する広報専門誌『広報会議』では人気コーナー「プレスリリース道場」で20年近く連載。著書は『最強のビジネス文書 ニュースリリースの書き方・使い方 (宣伝会議養成講座シリーズ)』、『実践!プレスリリース道場2021完全版(宣伝会議)』など多数。広報業界ではプレスリリース研究の第一人者として有名である。一方、プレスリリースのスキルを実務で活かし、カレーの専門家として、テレビ、新聞、雑誌など年間100以上の媒体に出演している。慶応義塾大学卒、中小企業診断士。事業創造大学院大学客員教授、昭和女子大学現代ビジネス研究所研究員。

⑪ プロの現場での最新実務に学ぶ校正・校閲の基本・常識

⑫ 演習を交えて校正・校閲マインドを身に付ける

有限会社共同制作社

代表取締役社長

木下 彰二氏

出版社や編集プロダクションの勤務を経て、1995年にフリー校正者として共同制作社に登録。 1998年に編集者として同社入社後、校正部を経て2012年より現職。 校正者・編集者・制作ディレクターのそれぞれの立場から、単行本をはじめ、 雑誌、PR誌、カタログ、チラシ、広告などに携わる。 現在、校正・校閲に関する執筆や解説をはじめ、セミナー・企業研修などの講師として 東京、名古屋、京都、大阪、福岡などで活動中。 校正ミスをリスクマネジメント、ヒューマンエラー、 ヒューマンファクターという観点から分析し、対策の提案をしている。

⑬ 言語化のスキルが仕事をスムーズに進める理由

⑭ 目的達成に効く言語化の技術を身につける

⑮ 会社・組織のビジョンを言語化する

作家・出版社経営者・言語化コンサルタント

木暮 太一氏

中学校2年生の時から、わかりづらいものをわかりやすい言葉に変換することに異常な執着を持つ。学生時代には『資本論』を「言語化」し、解説書を作成。学内で爆発的なヒットを記録した。ビジネスでも「本人は伝えているつもりで、何も伝わっていない状況」を多数目撃し、伝わらない言葉になってしまう真因と、どうすれば相手に伝わる言葉になるのかを研究し続けている。企業経営者向けのビジネス言語化、出版コンテンツの言語化コンサルティング実績は、毎月100件以上、累計で1万件超。著作63冊累計185万部。

⑯ ポイントをつかみ、簡潔かつ論理的にアウトプットする「要約力」

⑰ 要約のキモ“情報収集/情報整理/情報伝達”を押さえる

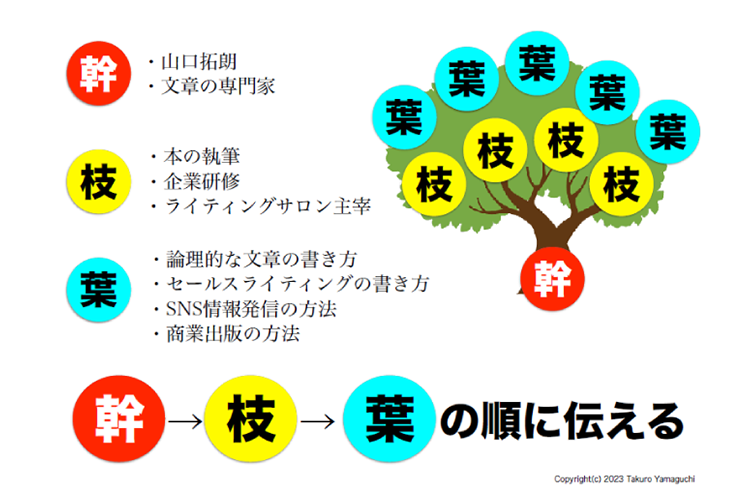

伝える力【話す・書く】研究所所長

山口拓朗ライティングサロン主宰

山口 拓朗

最短のコミュニケーションで成果を最大化させる 9割捨てて10倍伝わる「要約力」実践講座

カリキュラム

カリキュラム | |

|---|---|

時間 | 講義内容 |

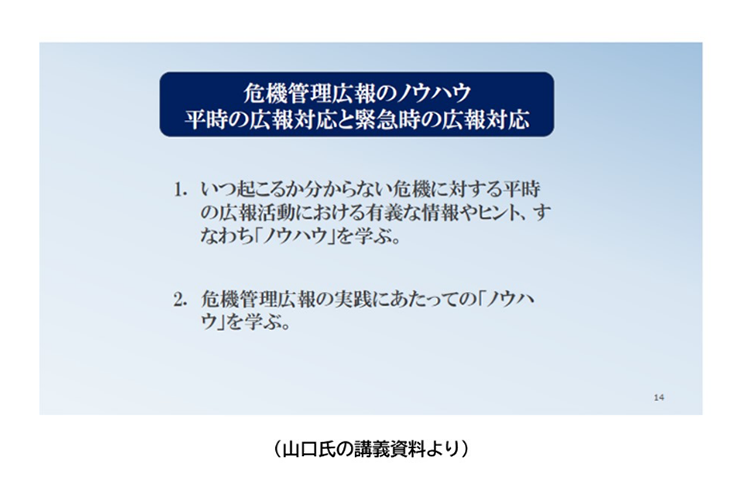

① | 危機管理広報実務体験者から学ぶリスクマネジメント ・平時における広報対応、緊急時における広報対応について実施しておくとよいノウハウ ・取材対応のポイント ・危機管理におけるリーダー(経営者と広報担当者を含む)の役割 ・広報担当者として普段から何を心がけていれば良いのか、緊急時にいかにブランドを守っていくのか ・広報活動を俯瞰してみた時のリスクマネジメントのポイント ・危機管理が成功するパターンと失敗するパターン ・事例研究、紹介 |

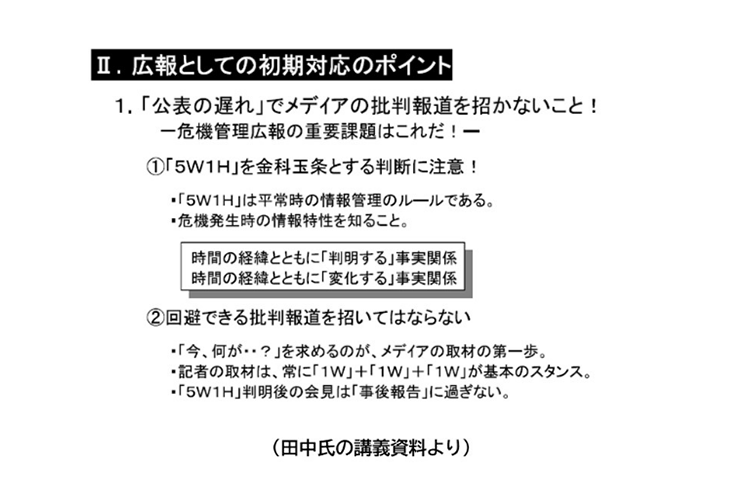

② | 危機管理広報の備えとは ・危機発生時の記者の心理、取材視点を知る ・広報としての初期対応のポイント ・緊急記者会見に対する基本認識 ・緊急記者会見での応答ノウハウ |

③ | 広報・PRパーソンが知っておくべき法的ポイント ・広報・PR業務の、法的リスクの特徴 ・広報・PRに関連する主な法分野 ・著作権(著作権をめぐるFAQ、著作権法違反のリスク) ・景品表示法 ・一定の業種における広告規制(金融) ・一定の業種における広告規制(医療) ・イベント実施に関する諸規制 ・不祥事の公表をめぐる法的検討 |

④ | 法とメディアの視点から読み解くクライシス発生前後の対応 ・危機管理広報がなぜ重要なのか ・知っておきたいマスコミの行動原理 ・法律・倫理を意識した危機管理広報の勘所 ・意図した「見出し」を戦略的に導く ・記者会見での謝罪は裁判で不利になる? ・B to B ビジネスにおける不祥事の公表の要否 ・近年増加する倫理違反型の企業不祥事 ・~“忖度”から考える企業不祥事~ |

⑤ | 押さえておくべきネットリスクの全体像 ・インターネット上でのリスクの整理 ・内部リスクと外部リスク ・ネットリスクの現状 ・炎上のメカニズム ・風評被害の流れ ・メディアごとに異なる対応方法 ・トラブルへの対応方法 ・炎上しやすい話題/ワード ・炎上対策 ・炎上後の処理 ・個人情報漏洩後の企業対応 ・最新事例 |

⑥ | ソーシャルメディアに潜むリスクと対策の実践 ・平成のソーシャルメディア炎上史 ・ソーシャルメディア炎上6つのポイント ・ソーシャルメディアで注意すべき法的問題 ・従業員教育の重要性 ・ソーシャルメディア利用のガイドライン策定 ・ガイドラインのポイント ・証拠保全の重要性 ・法的対応 ・リスク管理の原則 |

⑦ | メディア対応とプレゼンの必須ポイント ・メディアトレーニングの概要紹介 ・実践メディアトレーニング 話し方と答え方の基本 ・実践メディアトレーニング 聞き映え ・メディアトレーニングの論理 ・実践メディアトレーニング 話し方と答え方/上級編 |

⑧ | リリース概論/簡易テスト ・PRの概論 ・ニュースリリースの基本 ・メディアへのアプローチ法 ・PR担当者に求められるスキル ・社外へのPRを行う上での考え方 |

⑨ | 事例研究/良いリリースと悪いリリースの比較 |

⑩ | リリース作成演習 |

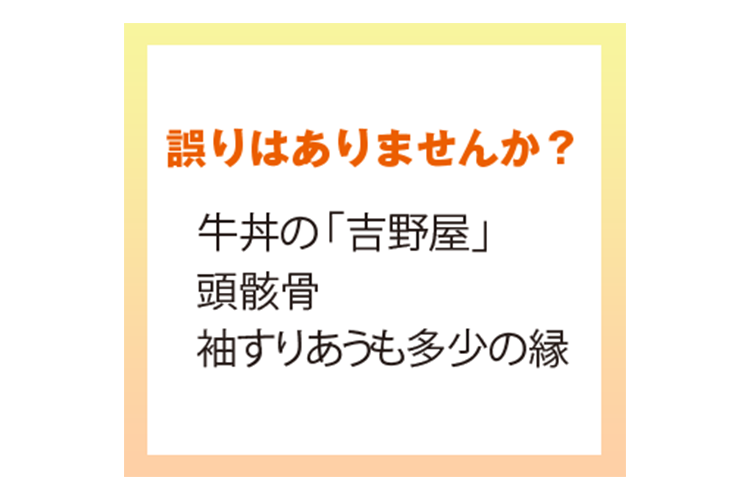

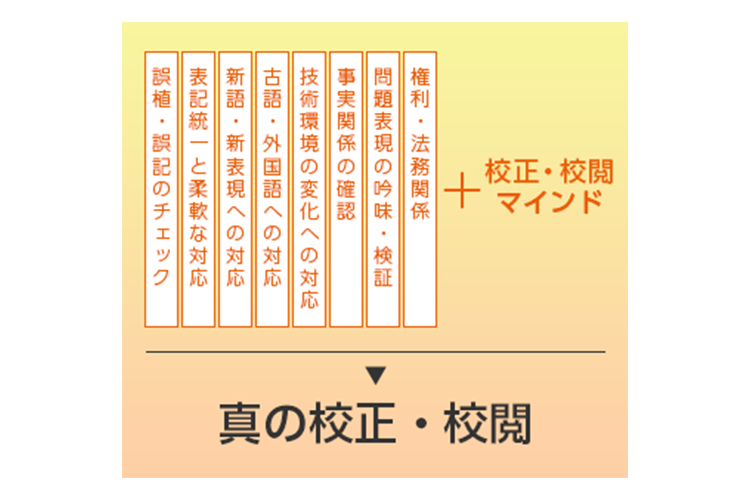

⑪ | プロの現場での最新実務に学ぶ校正・校閲の基本・常識 ・そもそも校正・校閲とは ・間違いの種類と見つけ方 ・校正・校閲軽視は何をもたらすか ・校正・校閲の体制やフロー ・時代と校正・校閲 |

⑫ | 演習を交えて校正・校閲マインドを身に付ける ・知っておきたい基礎知識 ・校正・校閲に求められる配慮・意識 ・変化する時代への対応 ・IT化の利点と弱点・盲点 ・スキル以上に求められるマインド ・演習 |

⑬ | 言語化のスキルが仕事をスムーズに進める理由 ・「言語化」ができれば解決するビジネスの課題 ・よくある課題に対する一般的な対応策とその問題 ・商品の価値を伝えるために伝えるべきこと ・差別化を表現するために伝えるべきこと ・解像度高く言語化された対策こそが効果を持つ理由 |

⑭ | 目的達成に効く言語化の技術を身につける ・ビジネスの言語化に必要な5つの項目 ・目的を明確に言語化するPIDAの法則 ・ビジネスに最もレバレッジがかかる要素を言語化する ・「価値」が相手に伝わる最も効果的な5つの要素 ・価値を言語化する(売上拡大、効率化、ビジョン実現…) ・差別化を言語化する(プレゼン力向上、脱価格競争…) ・信頼性を言語化する(ブランディング、脱・過小評価…) ・価値提供プロセスを言語化する(顧客の理解促進、ハードル低下…) ・アクションを言語化する(指示明確化、部下の自走…) ・「言語化」で目的を達成する実践ワーク |

⑮ | 会社・組織のビジョンを言語化する ・マネジメントに必要な5つの言語化 ・ビジョンをアクションに変えるために ・メンバーが即行動できる言葉で伝える |

⑯ | ポイントをつかみ、簡潔かつ論理的にアウトプットする「要約力」 ・なぜ仕事で要約力が必要なのか? ・人生の多くの場面で活用できる要約力 ・要約前に整理するべき3つのポイント ・伝えたいことの解像度を高めるために |

⑰ | 要約のキモ“情報収集/情報整理/情報伝達”を押さえる ・質の良い情報収集のためのポイント ・情報収集を格段に向上させる実践ワーク ・脳内の情報を「整理整頓」するために ・情報を整理する抽象・具体のグルーピング ・情報整理のための文章要約の実践ワーク ・エレベーターピッチに学ぶ最強の伝え方 ・伝え下手な人の特徴を対策する ・伝わる要約テンプレートの紹介・実践 ・SNSを活用した要約トレーニング |

概要・パンフレット

概要 | ||

|---|---|---|

受講講座 | 8講座17コマ | |

受講形態 | 宣伝会議オンライン内でオンデマンド配信 | |

視聴期間 | 62日間(目安:毎週2時間程度の受講で視聴完了できます) | |

補足 | お申し込み後、メールを受け取った日より受講開始いただけます。 | |

受講料金 | 1名受講 | 90,900円(税込 99,990円)※申込金を含みます |

受講対象 | ・企業、非営利団体などで危機管理業務を担当されている方 | |

注意事項 | ・本講義は、オンライン配信講義となります。お申込者には、宣伝会議オンライン上でご視聴いただきます。 | |

・1名単位でのご受講は「1名受講」

・体系的な研修企画には「部門研修を計画する」が役立ちます。

この講座をシェア

この講座を見た人はこんな講座も見ています

- EC_CUBE_URL: https://www.sendenkaigi.com/product/add_to_cart/