.png)

スケジュール感や、ラフ案出し、訴求ポイントなど、正解のないデザインでおさえておくべき項目を整理することができました。

編集者ではないが、企業・団体で冊子を編集する方に向けた

関係者が話題にする!読者の笑顔が生まれる!大事に取っておいてもらえる!

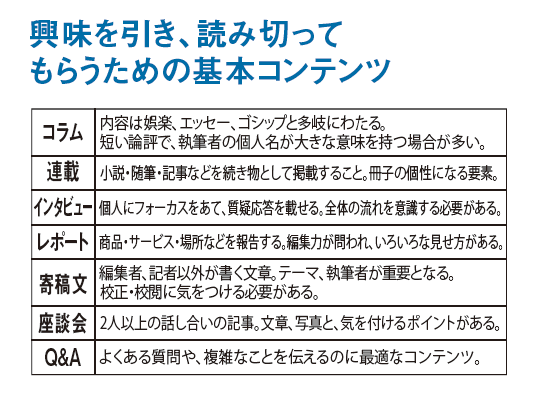

冊子の構成には、タイトル、見出し、キャプション、フォント、写真、図表、色、余白などのデザイン要素と、コラム、インタビュー、紹介記事などのコンテンツとが絡み合っています。これらを適切に組み合わせることで、どのデザイナーであっても一定レベル以上の冊子を作り出すことが可能となります。そのためには、ある程度の冊子作りのセオリーを知っておく必要があります。誌面をどう構成すべきか判断するためには、自身の感覚に頼っては危険です。好みや感性以前の、体系的なセオリーこそ、安定的な反応を勝ち取る近道となります。そこで、プロの編集者ではないが編集をする方に向けて、本講座を開催いたします。

校正やラフ作成など、会報誌の作成における編集業務に役立つ

編集者としてデザイナーや撮影者、ライターと完成イメージを共有できるようになる

オウンドメディアの作成や進行の仕方がわかる

印刷会社との打ち合わせの際に提案出来る技能が身に付く

誰にでも読みやすいフォントやレイアウトを知ることができる

scene #1 | レイアウトまで手が回らず、決まった型に流し込んでいる |

scene #2 | かっこいい・キレイ・洗練されたデザインなどをどうやって作るのかが分からない |

scene #3 | デザイナーから、こちらの期待を超えるプラスアルファの提案がない |

scene #4 | 若手に寄ると読みづらい、年配に寄ると面白くない冊子ができあがってしまう |

scene #5 | 一人っ子編集部と呼ばれ、デザインに予算をかけられない |

scene #6 | 価格を重視して取引先を選ぶとデザインができる人ではなくソフトを使える人に当たってしまう |

目的を達成する冊子には、

好みや感性以前に守るべきセオリーがある!

広報誌・社内報・情報誌・会社案内・カタログなどの冊子の

編集・ディレクション方法を学ぶ

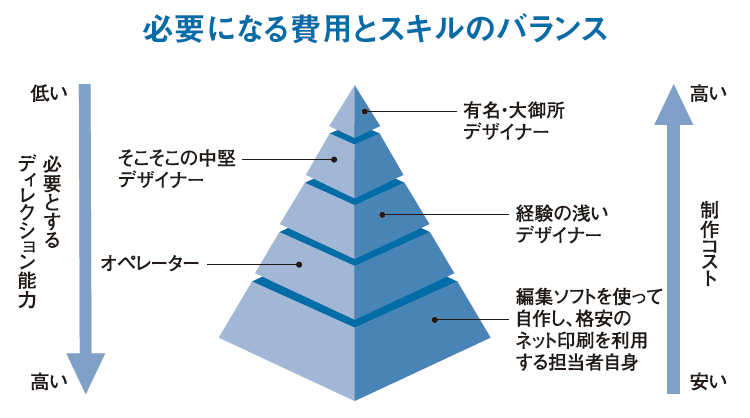

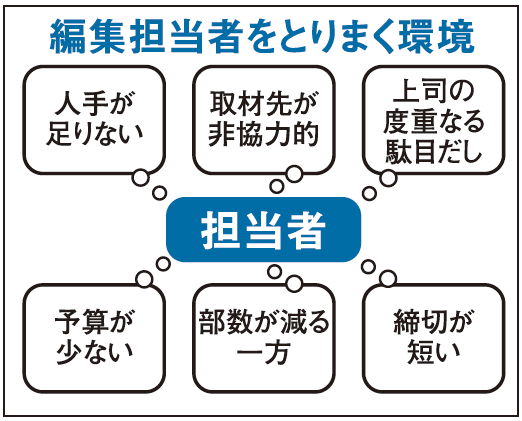

企業が冊子を発行する目的は多くあります。予算・人数・期間など、さまざまな制約条件がある中で、目的のためにどう冊子を作成していくかが鍵になります。一定レベル以上の冊子作成のためには、外部クリエイターへの発注が必要になってきます。しかし、それらを遂行するには、いくつもの課題が立ちふさがります。適切な紙の選び方、製本方法、修正費用、細かい指示をするとデザイナーが機嫌を損ねる、発注先の提案に対する対応など、担当者の悩みは尽きません。発行間隔が長く、ノウハウが貯まらない冊子作りには、失敗するリスクを減らすために、編集・ディレクションのスキルを身に付けておく必要があります。

01 編集の全体像クオリティを左右する全体の進行管理ノウハウ

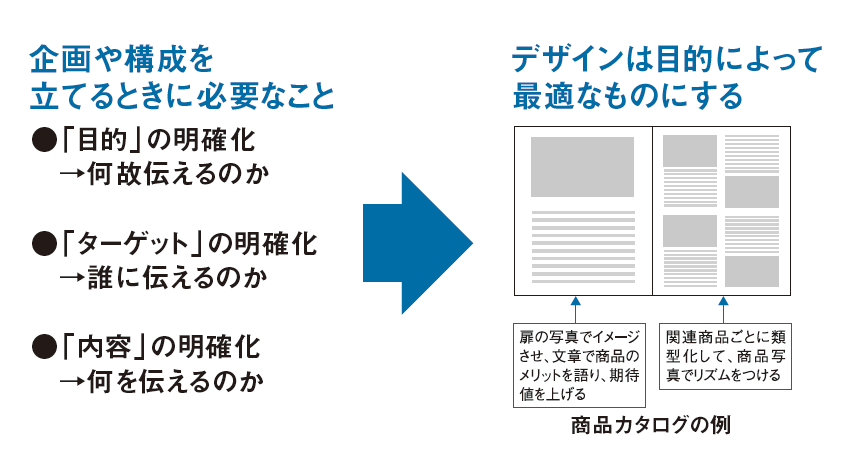

冊子といっても、さまざまな意図で制作されます。その整理が、そもそも進行を進めるうえでとても重要になってきます。またデザインも、その意図によって変える必要があります。例えば、自社に愛着を抱かせるための社内報のレイアウト、リクルーティングのための会社案内に適したページネーション、化粧品を映えさせるあえてメリハリをつけないデザイン、実際の店舗に誘導させる空間を見せる誌面設計など。同じデザインであっても、その枠組みの中で最大限に魅力を発揮する構成があります。これらの編集全体の進行管理は、企業の担当者のレベルによってうまくいくかとうかが決まってきます。本講座では、プロ2名より、進行管理のノウハウを学んでいきます。

02 紙ならではの編集技術を身に付ける

ページの中には視線の流れがあります。ここでは、背景の色、1行の文字数、余白、フォント、ノンブルなど、共通のレイアウトルールを設けて誌面の流れを作り出す術を学びます。安定感、ワクワク感、リズム感など、特徴のある誌面を作り出すのはデザインです。担当者の編集・デザイン知識の幅で、誌面のクオリティが決まります。

03 発注者が知っておくべき要点を押さえる

前年の予算を踏襲するだけでは、前年の冊子とたいして変わることはありません。現場の相場感を学び、自社はどれだけのクオリティにいくら払っているのかを学ぶ必要があります。また、手に取ってもらえる比率が増える表紙の制作費、制作会社が納得のいく値段感など自社内では得ることのできないノウハウが多くあります。本来であればそういった感覚は長い期間を通して養っていくものですが、本講座ては業界を渡り歩いてきたプロから直接講義を行います。

出版社勤務を経て、1985年にオブスキュアインクを設立。書籍、雑誌、広報誌、フリーペーパー、パンフレット、ホームページの企画・編集・制作で活動。企業広報誌では『FUJITSU 飛翔』(富士通)、『無限大』(日本IBM)、『ゑれきてる』(東芝)などを編集制作。ほかに『三洋電機社内報Think GAIA』(三洋電機)、『月刊alpha』(代々木ゼミナール)、フリーペーパー『月刊テレビバーガー』(関東圏1000店舗のマクドナルドショップで配布)などを編集制作。主な編著書に、『ロゴデザインのアイデア!』『装丁のアイデア!』(ワークスコーポレーション)、『デザイン&レイアウトの見本帳』『ウェブ配色ミニ帳』(MdNコーポレーション)、『新・文字組みとレイアウト』『企業アピールのためのレイアウト』『学校アピールのためのレイアウト』(以上BNN新社)などがある。

マガジンハウスにて「ポパイ」のデザインを担当。その後、株式会社キャップに4年間在籍し、99年、ダイナマイト・ブラザーズ・シンジケートを設立。「ELLE」「装苑」「GQ JAPAN」「Living Design」「ハーパース・バザー日本版」「MilK日本版」「東京カレンダー」「FRaU」など多くの雑誌デザインの実績がある。現在では「美術手帖」「Winart」などの雑誌デザインから、企業やブランドのCI、カタログ、会報誌、ビジュアル制作、大手百貨店等の広告でも活躍。京都の老舗和菓子店鶴屋吉信をはじめ、企業ブランディングへもデザイン力で大きく貢献している。

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

時間 | 講義内容 |

|---|---|

約120分 | デザイナーをディレクションする上で必要な考え方・スキル ・読まれる冊子とは ・冊子のコンセプト ・スケジュール管理の方法 ・デザイナーとやりとりする上での必須事項 ・デザイナーへの指示の出し方 ・予算の使い方 ・デザイナー側の構成を知る |

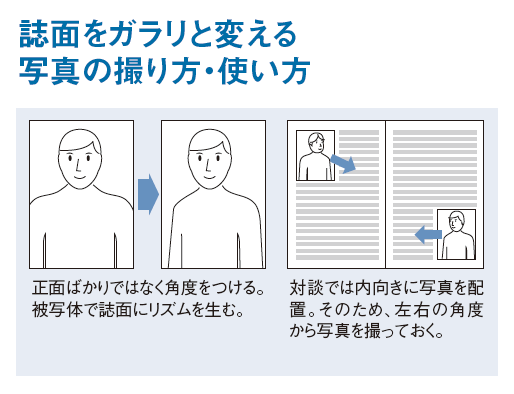

約120分 | 担当者が知っておくべき編集・デザインの基礎知識・スキル ・誌面設計 ・グリッドとフリーレイアウト ・視線を誘導する ・余白の活用 ・配置のセオリー ・流れを作るページネーション ・手に取ってもらうための表紙 ・配色の基本 ・文字組の方針 ・紙の種類と判型によるメリット ・冊子の綴じ方 ・写真の撮り方/選び方 |

約120分 | クリエイター視点から学ぶ冊子全体のディレクション方法 ・企業の編集物とは ・編集するものによって変わるエディトリアルデザイン ・目的を達成する冊子のデザインとは ・冊子の講評から学ぶ担当者がつまずく共通点 |

・1名単位でのご受講は「1名受講」

・部門や全社でまとめて受講される場合は「オンデマンド研修」

・体系的な研修企画には「部門研修を計画する」が役立ちます。

1名単位でのご受講におすすめ

宣伝会議オンライン内でオンデマンド配信。

お申込日から14日間視聴可能。

視聴期間内であれば、ご自身の自由なタイミングで視聴できます。

宣伝会議オンラインにログイン後、マイページの「オンライン講座を見る」に進むとご視聴いただけます。

レジュメなどの講義資料は、動画視聴画面からPDF形式でダウンロード可能です。

受講には、実際に視聴される方のマイページ登録が必要です。申込者とは別の方が視聴する場合は、個別にお申し込みください。

※同一IDでの複数人視聴・上映などは禁止されています。

※本講義には質疑応答はありません。

※受講は申込者本人に限ります。他人に貸与・譲渡することはできません。

※お申込み後のキャンセルは原則承っておりません。

※教室・オンラインライブ講座は、個人申込の場合、受講料について開講前のご入金を原則とさせていただいております。

※オンデマンド講座は、お申し込み後すぐに受講案内メールをお送りしており、メール受信後、ご視聴いただけます。 そのため、視聴の有無に関わらず、お申し込み後のキャンセルは一切、承っておりません。

詳しくは、特定商取引法に基づく表示をご覧ください。

この講座は、法人窓口の設定により1講座あたりの受講料金が約8割引におさえられる「スタンダードトレーニング」対象です。

法人割引窓口の設定方法はこちら