富士通株式会社

デザインセンター経営デザイン部

加藤 正義

トップクリエイターから事例の背景にある考え方を学びアップデートする

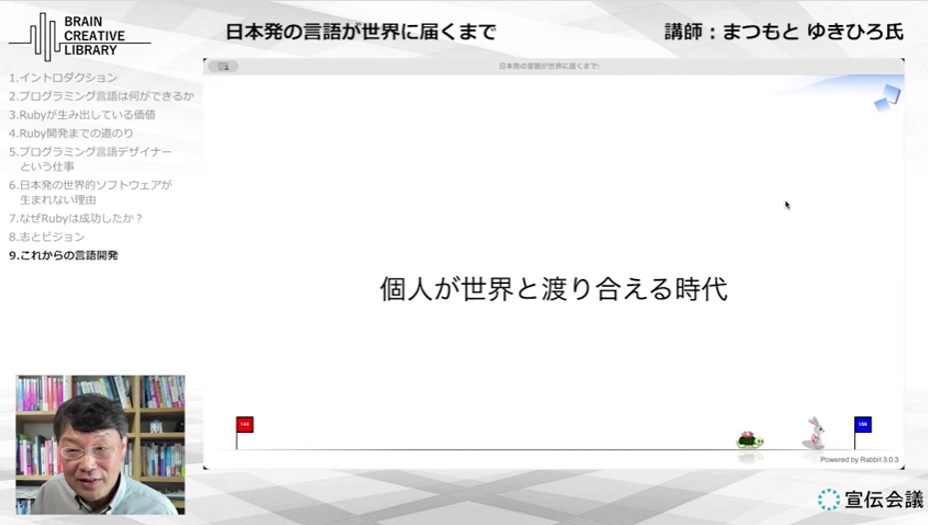

日本初のプログラミング言語Rubyは、なぜ世界に届いたのか?ーひとりの想像力が常識を変えるー

日本発のプログラミング言語「Ruby」の創始者として知られるMatzこと、まつもとゆきひろ氏が、自らの歩みやRuby誕生の背景、成功の理由を語ります。

「なぜ言語を自作しようと思ったのか」「日本発のソフトウェアが世界に届くには何が必要か」——構想から世界に広がるまでの軌跡を通して、専門性を超えて価値を届ける発想・戦略・越境力を学びます。

「思い込みの壁の越え方」「戦略的な受容性の設計」など、すべてのクリエイターに通じるヒントが詰まった講座です。

個人から始める“世界に届く”開発とは

ひとりの技術者がどのようにして世界標準を作り得たのか、初期の構想・開発・発信の工夫をたどり、専門性を活かしながら社会に届く価値創造のヒントを学びます。

「日本からは世界的ソフトウェアが生まれにくい」という通説にまつもと氏が異を唱えます。言語や文化の壁を越えるには何が必要か? 世界を前提に企画・設計する思考のヒントを得られます。

言語をつくるという創造の裏側にあるもの

Rubyの設計思想には、「人間に優しく」「使い手のためを想う」という哲学があります。

技術的な合理性だけではなく、人間志向・開かれた思想・使い手との共創をどう設計したかを通して、創造の根本姿勢を掘り下げます。

生成AIなど新たなテクノロジーが台頭する今、倫理観・思想・ビジョンをどう設計に込めるかという“開発の矜持”を学びます。

なぜRubyは世界に受け入れられたのか?―個が世界と渡り合える時代に、何をすべきか

Rubyの成功は偶然ではなく、多くの“必然”に支えられています。

技術的な背景だけでなく、開かれたコミュニティづくりなど、海外のユーザーと接続する「土壌のつくり方」を学びます。

まつもと氏が体験した「個人でも世界とつながれる時代」は、いま再び訪れようとしています。

本講座では、生成AI以降の開発者が持つべき姿勢と、未来に通用する思考のベースを探ります。

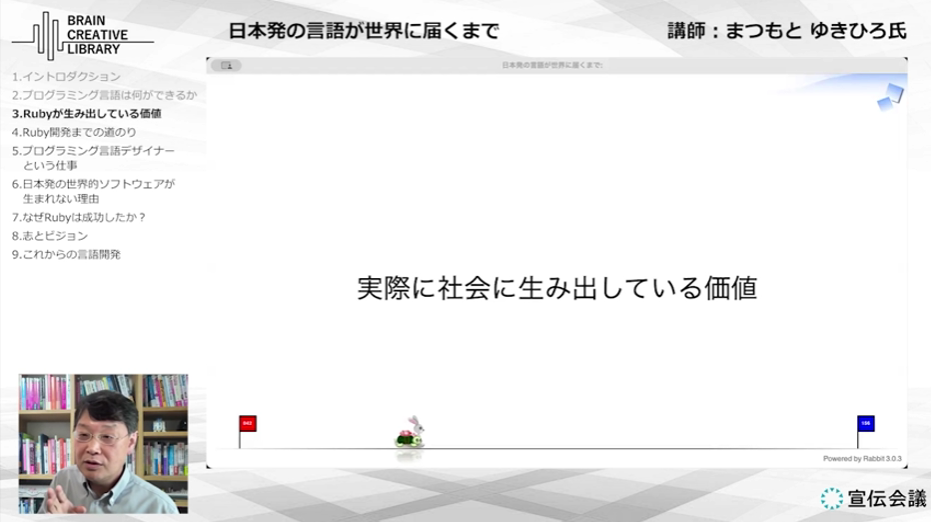

時間 | 講義内容 |

|---|---|

約60分 | イントロダクション

プログラミング言語は何ができるか

Rubyが生み出している価値

Ruby開発までの道のり

1993年、趣味でRubyを作り始める

プログラミング言語デザイナーという仕事

なぜRubyは成功したか?

志とビジョン

これからの言語開発

|

トップクリエイターから事例の背景にある考え方を学びアップデートする

デザインを意匠的にではなく、「どのように売るか」という事業にコミットする視点で捉えられた

高いレベルのクリエイティブを制作して、かつ経営の視座を持って活躍されている

.png)

コンセプトの組み立て方やそのプロセスの重要性について、意識が一層高まった

不確実性の高まった社会環境の中で、生活者の心は揺れ動き、マーケティング・コミュニケーション活動の難しさが増しています。生活者のブランドに対する期待も変わりつつあると言われる中、いま日本を代表する企業でマーケティング、クリエイティブを担うキーパーソンから「生き残るブランドの条件」を徹底して攻略するための6つのポイントを身に着ける特別講座を開講します。

開講日 | ⚪︎ 現在予約販売中です。公開は開始後に、事務局から販売開始のご連絡をお送りいたします。(視聴期間14日間) |

注意事項 | 【受講上の禁止事項】 |

受講価格 | 【1名受講】 |