富士通株式会社

デザインセンター経営デザイン部

加藤 正義

トップクリエイターから事例の背景にある考え方を学びアップデートする

“SONY SSTフォント、Mercari Sansなどを手掛ける、 日本を代表するタイプデザイナー小林章氏から、 「ブランド価値の向上」に貢献するロゴ・書体の考え方を学ぶ”

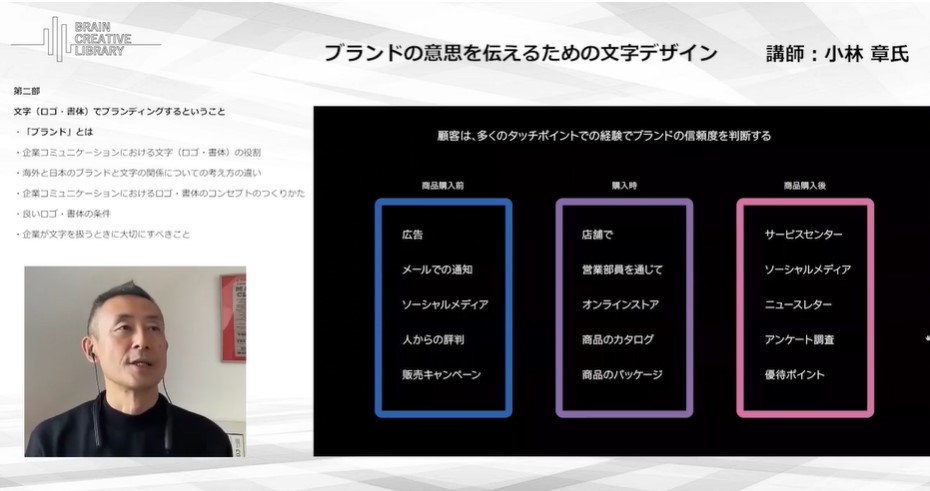

文字(ロゴ・書体)は、企業が行うすべてのコミュニケーションにおいて欠かせない、「ブランドづくりの基盤」である。日本を代表するタイプデザイナー小林章氏による、「文字でブランディングする」「文字でブランドを育てる」ために身に着けておきたい考え方を学ぶ特別講座です。企業活動において、広告をはじめWebサイトや企画書、パンフレット、DM、バナーなど、ありとあらゆるところでステークホルダーにメッセージを届けるのが文字です。文字が与える印象、ブランドづくりに欠かせないコンセプトの考え方など、グローバルで活躍することで得たグローバル基準のタイポグラフィ論を学びます。

“文字(ロゴ・書体)でブランディングするということ”

ブランドと生活者がネットを通してさまざまなシーンで接触し続ける昨今、すべての接点に必ず存在する「文字」がブランド価値づくりに果たす役割は大きくなっています。実際にサントリーやSONY、メルカリなどで文字を通したブランディングに貢献する講師から、考え方の肝を学びます。

“企業コミュニケーションにおける ロゴ・書体のコンセプトのつくりかた”

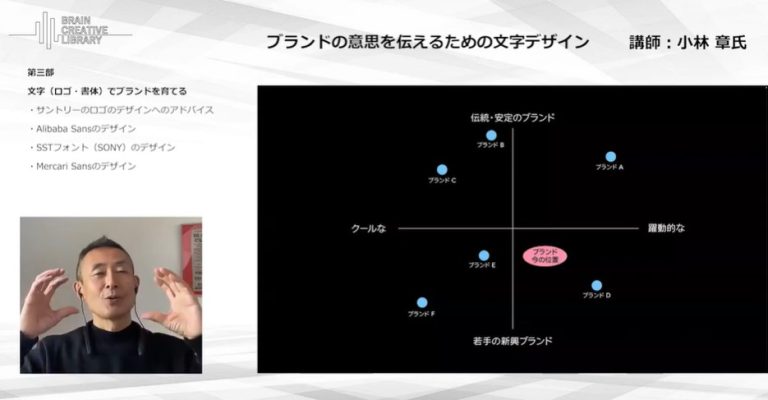

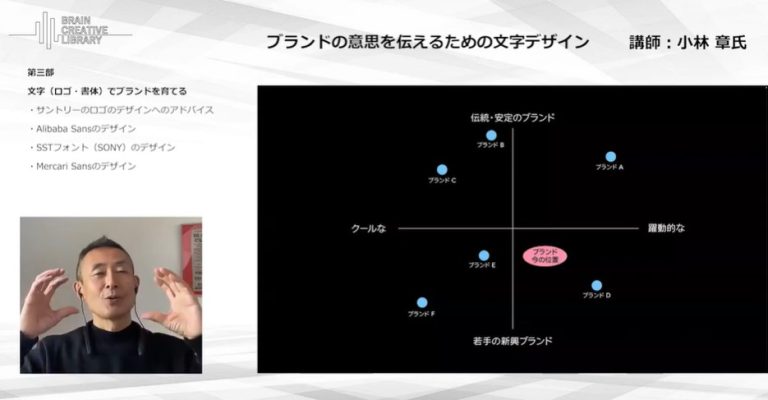

文字(ロゴ・書体)を通してブランディングするためには、企業コミュニケーションにおけるロゴ・書体のコンセプトの策定が肝になります。いわゆる企画のコンセプトとは異なる、文字(ロゴ・書体)におけるコンセプトの考え方、コンセプトメイキングの手法について、実際の事例をもとに解説します。

“文字(ロゴ・書体)でブランドを育てる”

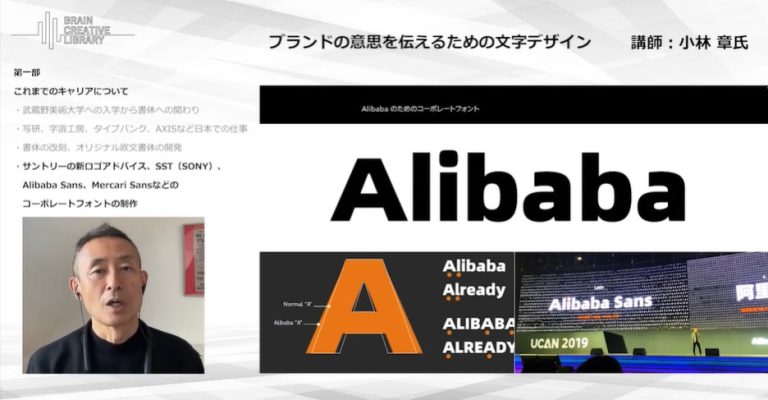

SNSの普及に伴い、企業が発信するメッセージがこれまで以上によりグローバルからもアクセスされる機会が増加している今、ロゴや書体はその企業のブランドを生活者に伝えるメディアとして重要な役割を果たします。最終章では、文字(ロゴ・書体)でブランドを育てるためのポイントについて、「サントリー」「SONY」「Alibaba」「メルカリ」で手掛けた実例をもとに解説します。

時間 | 講義内容 |

|---|---|

約120分 | これまでのキャリアについて |

トップクリエイターから事例の背景にある考え方を学びアップデートする

デザインを意匠的にではなく、「どのように売るか」という事業にコミットする視点で捉えられた

高いレベルのクリエイティブを制作して、かつ経営の視座を持って活躍されている

.png)

コンセプトの組み立て方やそのプロセスの重要性について、意識が一層高まった

「あのクリエイターはいつも注目される事例を連発している」「自身の強みを活かして領域を拡張している」「周りから頭1つ抜けて指名されている」といった方は、どのように自身のスペシャリティを見抜き、突き抜け、自身の市場価値を上げているのでしょうか?

各領域で自身のスペシャリティを掛け合わせ、突き抜けている18名のスペシャリストが講師として登壇。スペシャリティで突き抜け、市場価値を高めるための「越境型クリエイター養成講座」を開講します。

開講日 | ⚪︎ Webでのお申込み後すぐに視聴を開始できます。(視聴期間14日間) |

注意事項 | 【受講上の禁止事項】 |

受講価格 | 【1名受講】 |