富士通株式会社

デザインセンター経営デザイン部

加藤 正義

トップクリエイターから事例の背景にある考え方を学びアップデートする

“日本デザインセンター グラフィックデザイナー色部義昭流 またとないブランドの価値を形にするデザインの考え方、つくり方を学ぶ”

Osaka MetroのCI、国立公園のブランディング、スペインの家具ブランドkettalのブランディングなど、CIVIをはじめとしたブランディングを幅広く手掛ける日本デザインセンターグラフィックデザイナー 色部義昭氏の「またとないをカタチにするデザイン」特別講座。ブランドの「またとない」らしさを可視化し、世界観として昇華させるデザイン術を事例をもとに丁寧にひも解き、言語化。非言語コミュニケーションでブランドの価値を伝え、問題を解決するアートディレクションの技術を身に着けます。

“世界観の統一と変化をバランス良く叶える 初期設定のデザイン”

アートディレクターの役割として、「世界観の統一」は重要なミッションの1つです。ブランドがもつ、言語では伝えきることができない要素を可視化し、世界観として視覚的に訴求するために必要な「初期設定」をデザインすることの重要性を学びます。

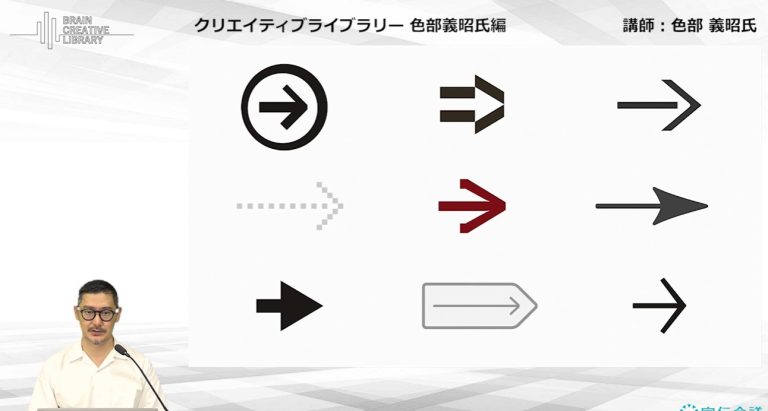

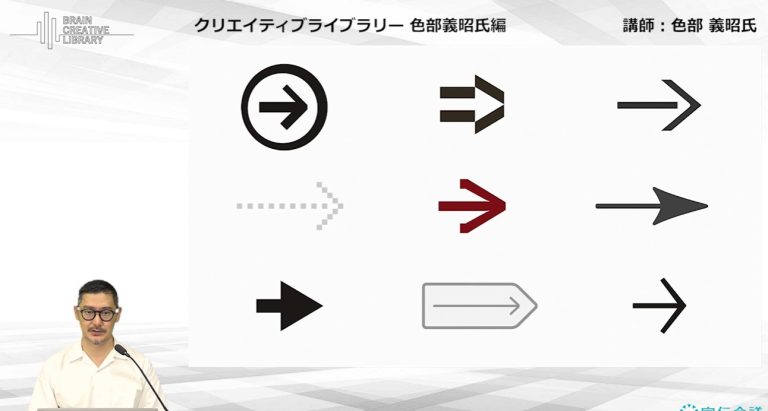

“ミスマッチなデザインを介在させ、 全体を引き上げるサインデザイン”

ブランドと顧客のつながりを生むために、体験デザインは重要な要素の1つとなっています。印象的な体験、記憶に残る体験を促すためにデザインができることとは何かを、講師の実際に手掛ける事例からひも解きます。

領域を拡張する開拓技術を習得する “専門的な内容を分かりやすく説くインフォメーションデザイン”

「伝わる」コミュニケーションに必要な、インフォメーションデザインとは何か。アートディレクションを通して感覚的に伝わり、人の心を動かすデザインの仕組みと工夫を凝縮した事例である「東京都現代美術館」「Osaka Metro」などをもとに、その具体的な思考法と技術を学びます。

時間 | 講義内容 |

|---|---|

約75分 | またとないを形にするデザイン |

トップクリエイターから事例の背景にある考え方を学びアップデートする

デザインを意匠的にではなく、「どのように売るか」という事業にコミットする視点で捉えられた

高いレベルのクリエイティブを制作して、かつ経営の視座を持って活躍されている

.png)

コンセプトの組み立て方やそのプロセスの重要性について、意識が一層高まった

『戦略』とは、ブランドの価値を高める地図

トップクリエイター、マーケターは、なぜ再現性を持って継続的なブランドの成長を実現し続けていけるのでしょうか。講師陣から導き出される答えのひとつは、彼らが、独自の戦略思考、「ブランドの価値を高める地図」を持っているということです。どのブランドであっても当てはめることのできる、構造化された戦略思考こそが、彼らが成果を収め続けられる根源的な理由です。

本講座では、戦略思考を6つの要素に分解し、それらの要素に強みを持つ講師陣らの独自の戦略思考をお伝えします。

| ⚪︎ Webでのお申込み後すぐに視聴を開始できます。(視聴期間14日間) |

注意事項 | 【受講上の禁止事項】 |

受講価格 | 【1名受講】 |