富士通株式会社

デザインセンター経営デザイン部

加藤 正義

トップクリエイターから事例の背景にある考え方を学びアップデートする

記憶と共感を形にする、廣村正彰のサインデザイン論

人が迷わず理解し、そして心に残るデザインとは何か。

本講座では、グラフィックデザイナー廣村正彰氏が、サインデザインを起点に「わかる」と「共感」を生み出す思考法を解説します。

幼少期の記憶や地域性に基づく「共感のうつわ」、建築や空間と響き合うデザインの構築、そして意識に届くサインのあり方を、豊富な事例と共に紹介。

単なる造形を超えて、人の行動や感情に働きかけるデザイン発想を学ぶことができます。

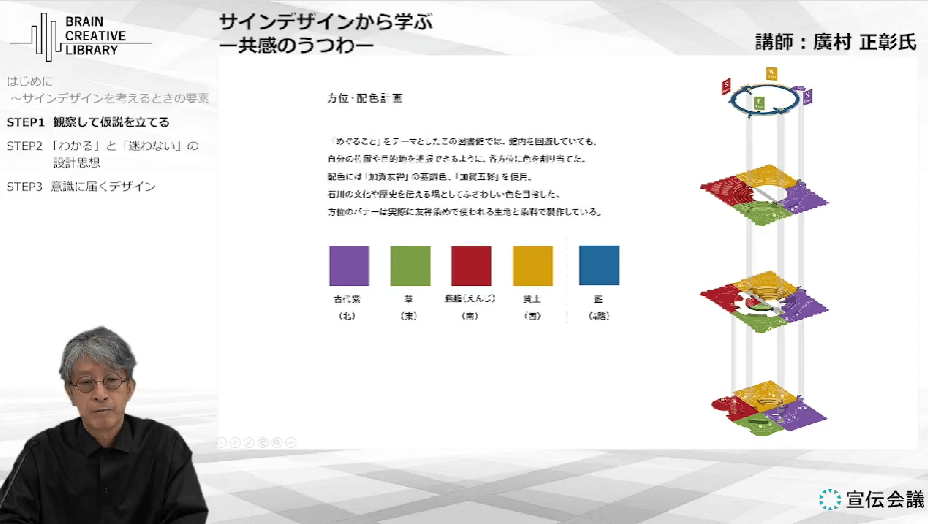

観察して仮説を立てる

デザインの出発点は「観察」です。建築の意図や空間の文脈、地域の歴史を丁寧に読み取り、利用者にとって意味のある体験を導き出します。

廣村氏は「観察→仮説→検証」というプロセスを重視し、記号や素材の持つ特性を活かしてデザインを提案してきました。実際の例をもとに、「共感」を育むデザインの思考法を学ぶことができます。

「わかる」と「迷わない」の設計思想

サインデザインは「すぐに理解できること」と「迷わせないこと」が不可欠です。

本講義では、ピクトグラムの本来の役割を解説し、実例を交えながら、その設計プロセスを紹介します。

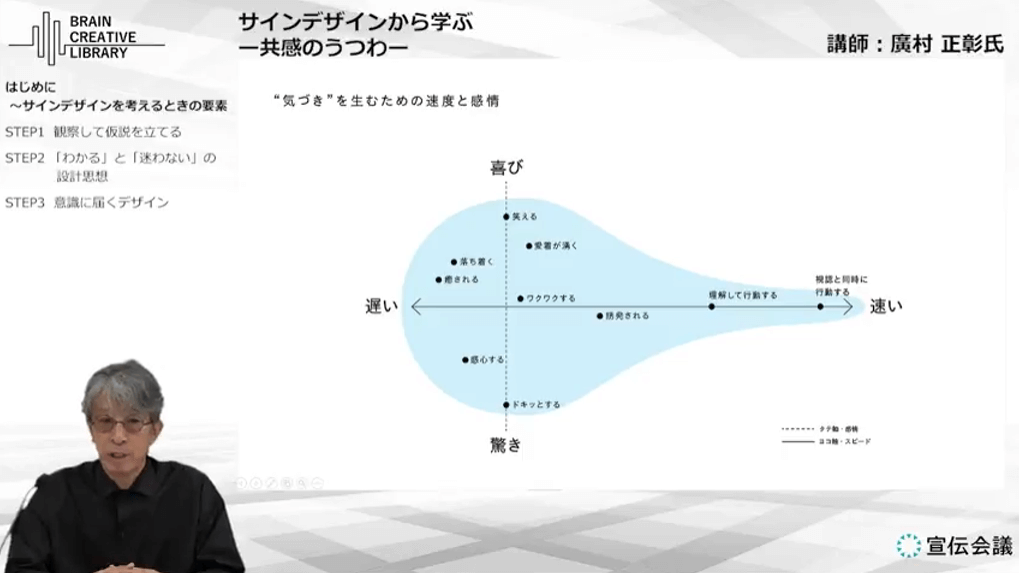

また、直感的に瞬時に伝わる「速いサイン」と、感情を揺さぶる「遅いサイン」という2つの設計アプローチを比較しながら、認知速度や空間の意味性に応じた最適なデザイン手法を習得できます。

意識に届くデザイン

人は情報を理解するだけでなく、感情を伴ったときに深い共感を覚えます。

廣村氏が提唱する「共感のうつわ」とは、幼少期の記憶や国民的な体験など、多くの人が共有する「記憶の受け皿」をデザインの出発点にする考え方です。共感や愛着を喚起することで、単なる案内を超えた価値を持つデザインが生まれます。

また、社会や空間の変化を前提に「仮設的に考える」思考を提示し、未来のデザインに必要な柔軟さを身につけます。

時間 | 講義内容 |

|---|---|

約105分 | はじめに ―サインデザインを考える時の要素―

|

1 観察して仮説を立てる

事例紹介

| |

2「わかる」と「迷わない」の設計思想 [ピクトグラムの役割]

[デザインの速さ]

| |

3 意識に届くデザイン [気づきをつくる]

[仮設的な思考]

|

トップクリエイターから事例の背景にある考え方を学びアップデートする

デザインを意匠的にではなく、「どのように売るか」という事業にコミットする視点で捉えられた

高いレベルのクリエイティブを制作して、かつ経営の視座を持って活躍されている

.png)

コンセプトの組み立て方やそのプロセスの重要性について、意識が一層高まった

不確実性の高まった社会環境の中で、生活者の心は揺れ動き、マーケティング・コミュニケーション活動の難しさが増しています。生活者のブランドに対する期待も変わりつつあると言われる中、いま日本を代表する企業でマーケティング、クリエイティブを担うキーパーソンから「生き残るブランドの条件」を徹底して攻略するための6つのポイントを身に着ける特別講座を開講します。

開講日 | ⚪︎ 現在予約販売中です。公開は開始後に、事務局から販売開始のご連絡をお送りいたします。(視聴期間14日間) |

注意事項 | 【受講上の禁止事項】 |

受講価格 | 【1名受講】 |