いま見直しが計られる、使い捨てのマーケティング

これからの「ファンベース」の核となるコミュニティ育成

ファンマーケティング時代のコミュニティ活用基礎講座

プロモーションの費用対効果は、追求しても右肩下がりに。SNSでも、新規顧客向けの告知ばかりで行き詰っていませんか?

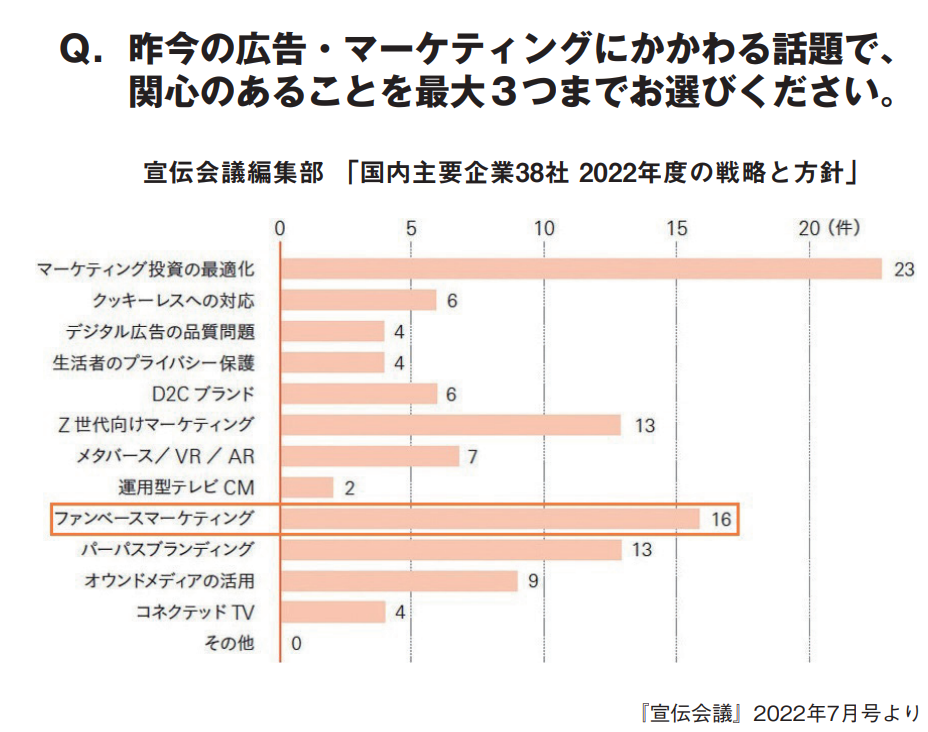

有効な施策が市場の変化とともにかわるように、企業と顧客との結びつき方にも変化が生じています。これまで有効であった顧客を追いかける狩猟型のプロモーションは敬遠され、顧客が思いたったとき自分からアプローチができる農耕型のコミュニケーションが好まれるようになりました。その代表格が、リアルやデジタルの場を生かしたコミュニティです。『宣伝会議』2022年7月号の調査でも、国内主要企業38社の注力施策において、マーケティング投資の最適化に次ぐ2位に「ファンベースマーケティング」が挙げられています。このファンコミュニティは手法として有効なだけでなく、広告宣伝といった大きな予算が不要で、セールススタッフを何人も抱える必要がありません。そこで宣伝会議は、新規顧客の獲得や、既存顧客のロイヤルティを高めるために有効なコミュニティの活用法を学ぶ、「ファンマーケティング時代のコミュニティ活用基礎講座」を開講いたします。

このような方に最適な講座です。

scene #1 | 既存顧客による継続利用や、新規顧客の紹介といっても、紹介割など一般的な手法しか行っていない。 |

scene #2 | SNSのキャンペーンがかなり話題になったが、その後の購買には繋がっていない。 |

scene #3 | 商材的に、顧客のコミュニティができるようなサービスではなく、集める理由に困っている。 |

scene #4 | SNSの運用を続ける中で、例年同じようなキャンペーン告知を行い、効果が落ちてきている。 |

scene #5 | リアルでの繋がりも作らないと継続は難しい。運営の手間を考えると、なかなか踏み出せない... |

scene #6 | 一度、多くの優良顧客を集めてイベントを実施してみたが、目立った成果もなく続かなかった。 |

売上の8割を支える既存顧客を、もっと大切にできる時代に

理解の手順

押し売りせずとも優良顧客が集う、コミュニティの活用法を学ぶ

未来の顧客が集まるコミュニティの企画・運営ノウハウを、コンテンツつくり、集客、運用のプロセスを通して習得します

講義のポイント

Point1: コミュニティ活用の威力を知る

ファンコミュニティの活用験の少ない企業では、「既存顧客にフォローをして効果はあるのか」「手間ばかり掛かってしまうのでは」といった誤解が見受けられます。そこでまず、顧客コミュニティ構築・運用のプロから、成功事例を通じて、コミュニティ活用の威力と、自社への応用の仕方について多角的に学びます。

Point2: 目的と企画を磨き集客力を高める

顧客のコミュニティを構築するにあたり、先立つものはイベントの企画と集客です。企画の上では、ファンが集まる理由づくりから、既存顧客が自分の愛用する商品の良さを他の顧客に自慢したくなる場の設計など、企業側にっても利益となる取組みを用意する必要があります。こうしたファンミーティングやコミュニティイベントの企画・集客ノウハウを理解します。

Point3: コミュニティを運用し継続させる

コミュニティの運営で最も課題となるのは継続性です。集客が上手くいっても、同じコンテンツの使いまわし、参加者がいつも同じであれば、担当者が疲弊してしまいます。正しい運営方法を知らなければ、もう少し工夫すれば手にできる成果を逃すことにもなりかねません。少人数・低予算でも継続させ実益にする、運用方法が存在します。

現場で実践する力を習得する!

今すぐ申し込む講座で学ぶこと

01 コアファンを熱狂に巻き込む「シナリオ作り」

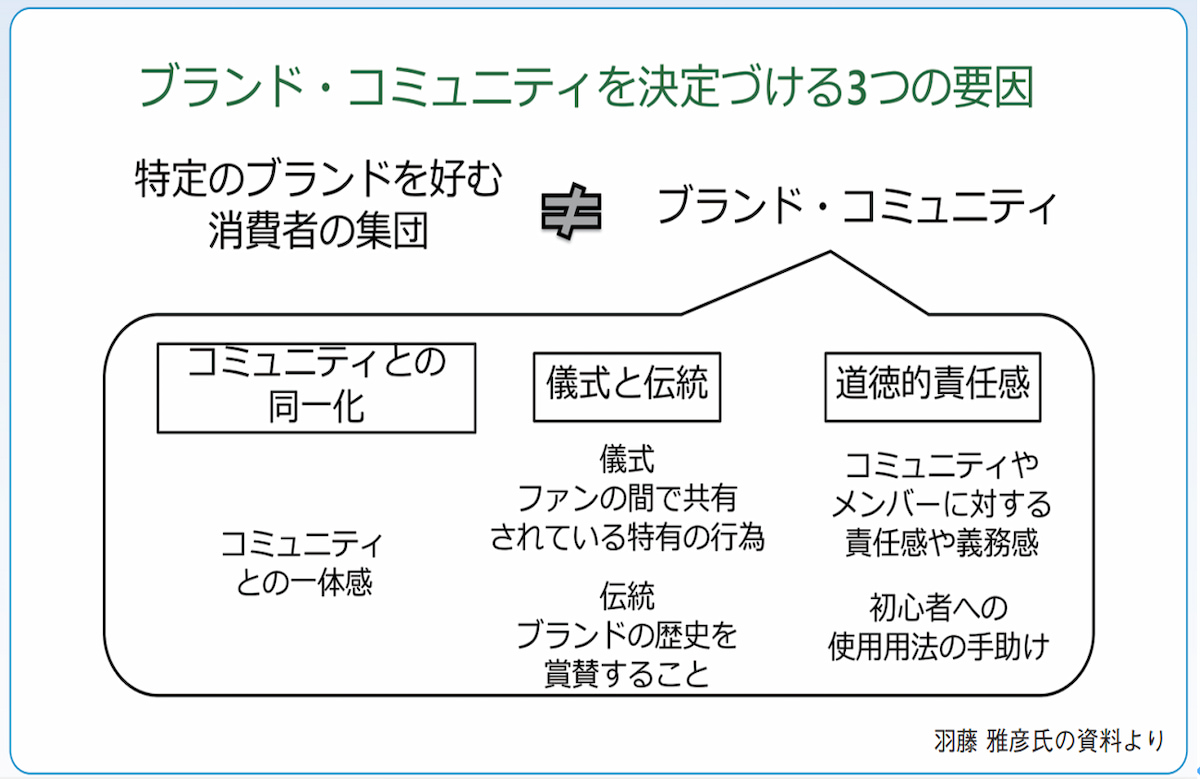

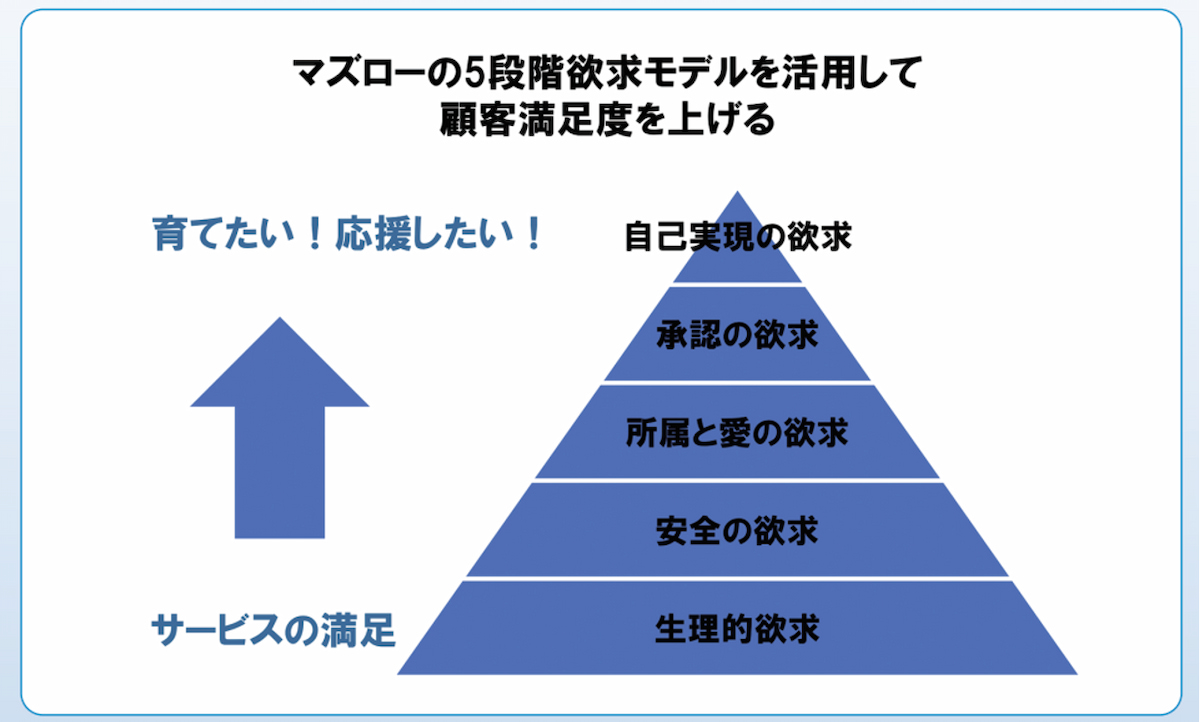

例え自分が知っているアカウントが発信する情報だとしても、それを鵜呑みにする顧客は減りつつあります。そのため、SNS経由での新規顧客開拓は非常に難しい状況です。商品やサービスが溢れ、ひとつのものを継続して愛用するファンは生まれにくい現在、企業から離れないコアなファンを呼び込むためにはまず、生活者はコミュニティで何をしているかコミュニティ参加者の分類など「ファンマーケティングの基本」を押さえておく必要があります。そこで、「ファンマーケティング」の手本ともいえる複数の企業事例を通して、「コミュニティへの帰属」を求める消費者との関係をコアなものにする手法を一から習得します。

02 販売機会を広げる「ファン同士での交流」

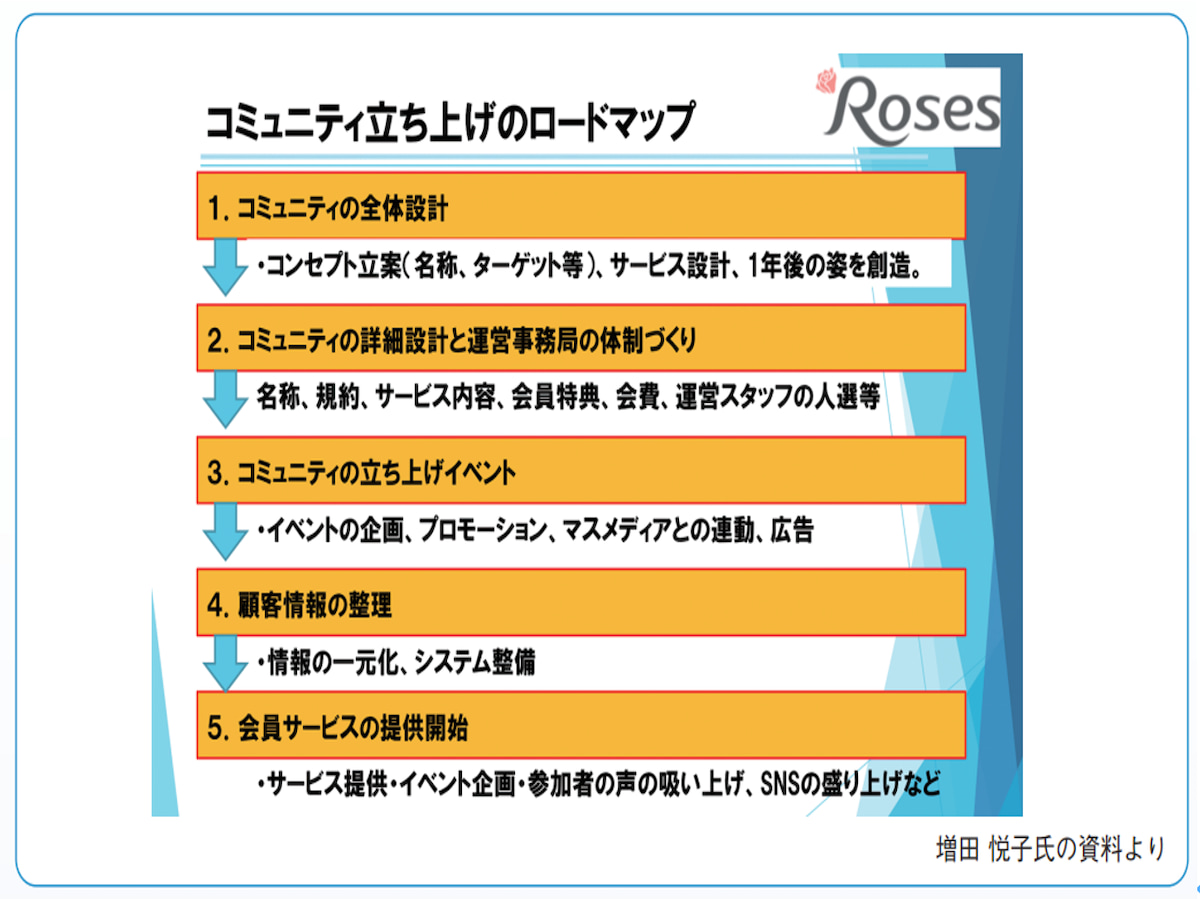

ファンである既存顧客は良いものを伝えたいという想いから、企業やブランドの良さを新規顧客に拡散します。また、デジタルの環境が普及した今、インパクトの強い接触が得意なリアルの場と、高い頻度での接触に向いているデジタルの場を適度に組み合わせることで、よりファン同士の繋がりを深めることができるのです。以上の理由から、ファンミーティングやコミュニティイベントといったファン同士での交流を促すことで販売機会を広げることができます。本講義ではコミュニティを構築するためのコミュニティ運営のマインドセット、リアル・オンラインコミュニティでの立ち上げの違い、全体設計のポイントなどを身に付けます。

03 コミュニティを進化させるために欠かせない「ブランドへの愛着」

愛着心を持ってもらう方法としては、商品にストーリーやドラマ性を付与するなどのアプローチ手法が効果的です。また、企業や商品ブランドの体験を増やしていくことは確実に「愛着」を強くしていきます。企業に対する「愛着」があるため、第三者に対して熱量の高いレコメンドをしてくれるでしょう。そのため、PRや広告などを打たなくとも、既存顧客であるファンがオフライン・オンラインを問わず商品を広めてくれたり、新規顧客を連れてきてくれたりするメリットがあります。本講義ではコミュニティを構築するための会員をロイヤルカスタマーに育て、コミュニティを進化させるためのポイントなどを学びます。

講師紹介

流通科学大学

商学部 教授

羽藤 雅彦氏

2015年関西大学大学院商学研究科博士課程後期課程終了。博士 (商学)。流通科学大学商学部専任講師、准教授を経て2022年4月より現職。専門は消費者行動論やブランド論、マーケティング論。 ブランド・コミュニティを中心に消費者とブランドとの結びつきを社会性を考慮した視点から研究。主な業績は『ブランド・コミュニティ:同一化が結びつきを強化する』(中央経済社) (日本広告学会奨励賞)、『地域創生と観光』(千倉書房:編者)など。

ファンクラブコンサルタント

株式会社ROSES(ローゼズ) 代表取締役社長

増田 悦子氏

1958年生まれ、東京都出身、東京在住。ファンクラブコンサルタント。株式会社ROSES代表取締役社長。ファンマーケティングの第一人者。ファン作りの専門家。17年間の専業主婦の後、娘の宝塚受験応援のために40歳で再就職。 娘の宝塚合格後、娘のファンを増やしチケットを1枚でも売ろうと思ったが、当時どこにも「ファン作りのノウハウ」などがなく、NLP、コーチング、心理学を学びながら独自でファンづくりマーケティングを体系化する。娘がアパホテル次男との結婚退団後、50歳で起業。今年15期目。6冊の著書。

カリキュラム

時間 | 講義内容 |

|---|---|

第1部 | コミュニティの価値を自社に取り入れるための基本原則 ・そもそもブランドってなに? ・ブランド・コミュニティ? ・コミュニティで消費者は何をしている? ・いかにコミュニティとの同一化を高めるか? ・コミュニティにはどんな消費者が参加しているのか? |

第2部 | 磁力のあるコミュニティのつくり方 ・コミュニティを作るメリット ・コミュニティを自社で活用する方法 ・コミュニティの始め方(コミュニティの4種類の形、コミュニティの変遷) ・コミュニティの作り方(コミュニティの立ち上げのロードマップ、運営スタッフの人選のポイント) ・コミュニティの運用(会員リストの整備・維持、イベント・キャンペーン策、運営の仕組み化 会員のタイプ別対応、会員の育成、コミュニティの進化、困った会員対応、ロイヤルカスタマー対応) ・コミュニティ活用例 ・これからのコミュニティ活用のあり方/可能性 |

お申し込み

- 1名単位でのご受講は「1名受講」

- 部門や全社でまとめて受講される場合は「オンデマンド研修」

- 体系的な研修企画には「部門研修を計画する」が役立ちます。

料金プラン

1名単位でのご受講におすすめ

講座概要

宣伝会議オンライン内でオンデマンド配信。

お申込日から14日間視聴可能。

視聴期間内であれば、ご自身の自由なタイミングで視聴できます。

宣伝会議オンラインにログイン後、マイページの「オンライン講座を見る」に進むとご視聴いただけます。

レジュメなどの講義資料は、動画視聴画面からPDF形式でダウンロード可能です。

受講には、実際に視聴される方のマイページ登録が必要です。申込者とは別の方が視聴する場合は、個別にお申し込みください。

※同一IDでの複数人視聴・上映などは禁止されています。

※本講義には質疑応答はありません。

※受講は申込者本人に限ります。他人に貸与・譲渡することはできません。

※お申込み後のキャンセルは原則承っておりません。

※教室・オンラインライブ講座は、個人申込の場合、受講料について開講前のご入金を原則とさせていただいております。

※オンデマンド講座は、お申し込み後すぐに受講案内メールをお送りしており、メール受信後、ご視聴いただけます。 そのため、視聴の有無に関わらず、お申し込み後のキャンセルは一切、承っておりません。

詳しくは、特定商取引法に基づく表示をご覧ください。

人数無制限・年間割引プランもございます

部門研修を計画するチケットを利用する

この講座は、法人窓口の設定により1講座あたりの受講料金が約8割引におさえられる「スタンダードトレーニング」対象です。

法人割引窓口の設定方法はこちら

この講座をシェア

この講座を見た人はこんな講座も見ています

- EC_CUBE_URL: https://www.sendenkaigi.com/product/add_to_cart/