開講の背景

新常態により、人々の購買行動は大きく変わり、外出を伴う買物時間も大きく減少しました。

事前に決めたものを短時間で買って帰る目的買いが広がり、既に顧客に認知されている定番商品の売れ行きが好調です。一方、定番でない商品は小売店の品揃え整理で淘汰され、苦戦を強いられています。メーカー各社は、オンライン上での顧客接点を強化し、店頭以外での販路拡大や、商品認知の拡大による棚の確保を進めています。

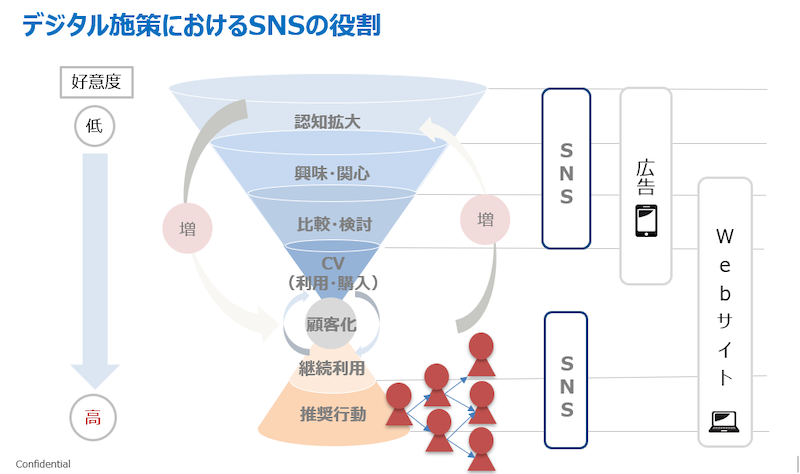

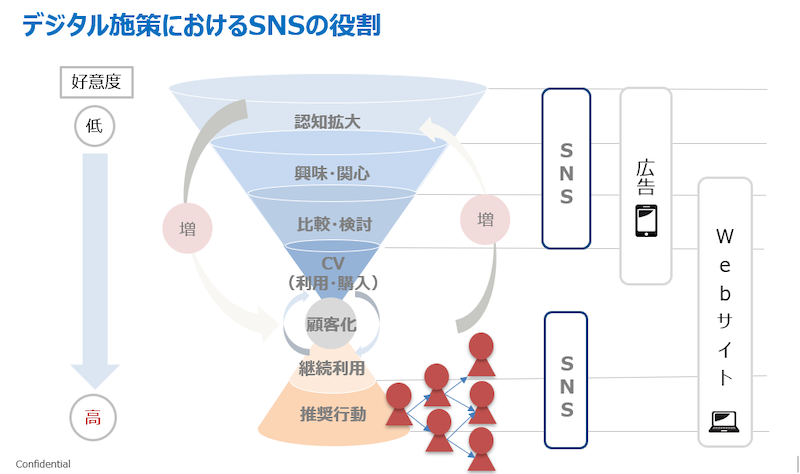

オンライン施策の筆頭であるSNSは、手軽に始める事が出来る一方で、膨大な情報の海から消費者が偶然にも自社商品にたどり着くことは期待できません。ましてやマス広告のように、一方的な発信の回数に比例して、多くの人と接点を持てるというような考え方では成功の可能性が遠のきます。実際、近年のSNSアリゴリズム変更により、既に接点を持つなど関係構築された人からの情報が目に留まりやすくなっています。

SNSを活用した認知拡大を図るために、まずはSNS活用方針を改めて見直す必要があります。オールウェイズオンのツールであるSNSを用い「頻繁で軽い関係性」の積み重ねを行う事により、自社のブランド(商品)の存在を消費者に認識してもらう事が可能です。この際に壁となるのが、初期のフォロワー獲得、単なる商品・レシピ紹介ばかりになってしまう投稿ネタ、アカウント運用と購買増の社内説明を行うKPIの定め方などです。また、安心・安全が大前提の食品では、製品の問題がSNSから急拡散する事もあり、投稿のトーン&マナーや顧客対応ルール作りなど、守りの備えも必要となります。

そこで宣伝会議では、予算規模の大小にかかわらず、運用方法次第で消費者の目的買いリストに入る事ができるSNS活用を、食品業界の事例を中心に学ぶ「食品業界のためのSNSプロモーション実践講座」を開催します。

学ぶポイント

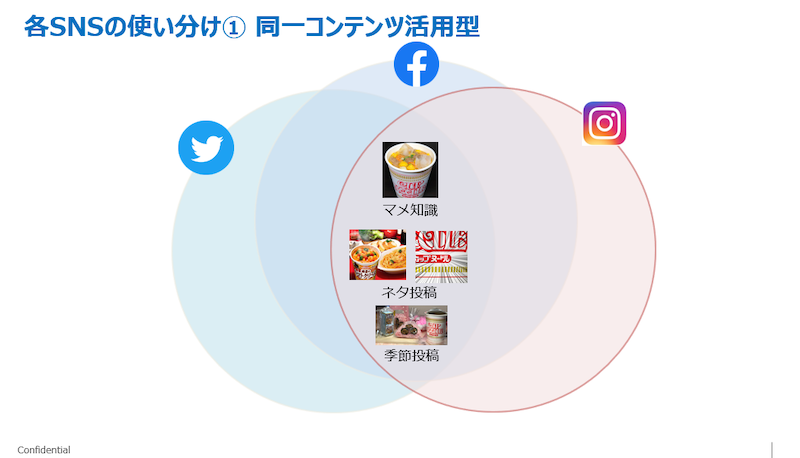

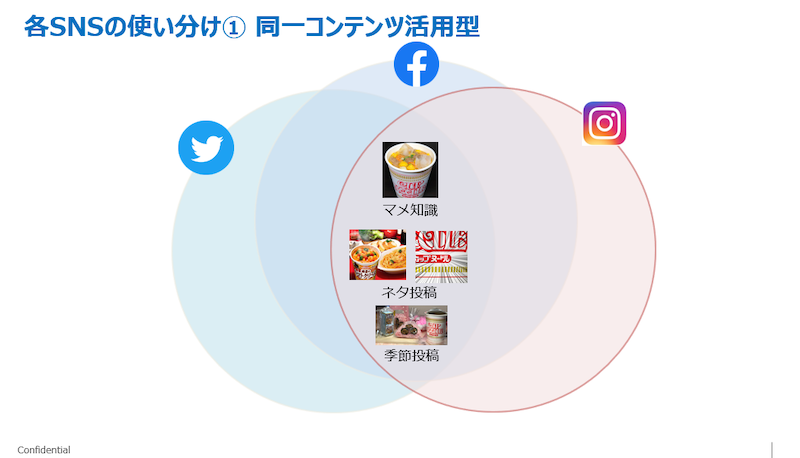

01.食品企業の目的に応じたコンテンツの出し分け方

食品企業のアカウントでは「新商品の告知」「エゴサーチして自社商品のコメントにイイネを押す」「製品を使ったアレンジレシピ」投稿のような活用が多いです。SNS運用目的に則りつつも、投稿内容のバリエーションを身に付け、手数がある事は運用担当者として心強いものです。講座ではいくつかの食品企業アカウントの分析を通し、「運用目的・ターゲット・投稿内容の傾向」を体系的に理解します。

02.有事で差が付く運用目的の確認と体制の構築法

SNS上には、ポジティブな投稿だけでなく、時には商品に対する不満足な気持ちも現れます。そのような投稿にどのような姿勢で向き合うのか、また万が一、異物混入などが疑われる場合、初動として何を行うべきか、予め考えておかなければなりません。平時の運用目的と体制の構築が有事に差を生みます。安心・安全が大前提の食品だからこそ、改めて部門で意識共有しておきたい、攻守両面のノウハウも講座では学びます。

03.食品事例から学ぶタイミングを逃さず共感を生む投稿内容

企業アカウントで難しいのは、テンポの速いSNS上の流れに飛び込むことです。投稿内容を都度、上司確認を通す事はリスクマネジメント上で一つの正解かもしれません。しかし、テンポのある双方向コミュニケーションを行ってこそ、ユーザーと企業の関係値は深まります。その際に課題となるのは「担当者にどのような裁量を持たせ、事前にどこまで投稿内容を決めるか」ということです。講座では、食に関する根深い悩みの投稿への反応が、トレンド入り、メディア取材にまでつながった企業事例から、食品を扱う企業が平時に考えておくべき商品価値と、タイミングを逃さないTwitter運用術を学びます。

カリキュラム

時間 | 講義内容 |

第一部 | SNSの運用方針を定めて効率的な運用を行うために決める事 |

第二部 | 食品業界におけるSNS活用事例とすぐ実践できるポイント |

第三部 | 企業事例:ユーザーの共感を生んだ投稿の舞台裏 |

講師紹介

小野寺 翼氏

複数のウェブ制作会社にて企業のウェブサイト運用経験を経て、2011年以降はFacebookを中心としたB to C企業のソーシャルメディア・マーケティング支援を担当。現在は都内のインターネット広告代理店にて、コンサルタントとして複数企業のソーシャルメディアマーケティングの支援を経て、営業担当としてSNSをはじめとした、クライアントの課題解決につながるサービス提案を担当。ソーシャルメディアマーケティングをテーマに執筆した著書に『Facebookページプロフェッショナルガイド(マイナビ)』、『現場のプロが教えるWebマーケティングの最新常識(エムディエヌコーポレーション)』など多数。2021年1月 WACA(ウェブ解析士協会)上級SNSマネ-ジャー取得。趣味は料理とトライアスロン。

一般社団法人ウェブ解析士協会SMM研究会

代表

田村 憲孝氏

1974年京都市生まれ。ソーシャルメディア・WEBコンサルタント。一般社団法人ウェブ解析士協会SMM研究会代表。企業や自治体向けにSNS・WEB活用・コンテンツサイト運用のアドバイスや担当者育成のコンサルティングなどを行っている。SNS活用促進のため全国各地での講演活動にも力を入れている。主な著書に『30分で達人になるFacebook』(青春文庫)『はじめてのソーシャルメディア入門』(秀和システム)Facebook &Instagram&Twitter広告成功のための実践テクニック(ソシム)など。

味の素冷凍食品【公式】Twitter 中の人

家庭用冷凍食品の営業、社内広報業務などを経て、2017年よりメディア広報に従事。2020年2月に事業ブランドのTwitter公式アカウントを開設し、「中の人」の活動をスタート(現任)。Twitterの中にいるファンと、1対1の深いコミュニケーションを目的にゆるく気ままに情報発信を行う。

お申し込み

・1名単位でのご受講は「1名受講」

・部門や全社でまとめて受講される場合は「オンデマンド研修」

・体系的な研修企画には「部門研修を計画する」が役立ちます。

料金プラン

1名単位でのご受講におすすめ

講座概要

宣伝会議オンライン内でオンデマンド配信。

お申込日から14日間視聴可能。

視聴期間内であれば、ご自身の自由なタイミングで視聴できます。

宣伝会議オンラインにログイン後、マイページの「オンライン講座を見る」に進むとご視聴いただけます。

レジュメなどの講義資料は、動画視聴画面からPDF形式でダウンロード可能です。

受講には、実際に視聴される方のマイページ登録が必要です。申込者とは別の方が視聴する場合は、個別にお申し込みください。

※同一IDでの複数人視聴・上映などは禁止されています。

※本講義には質疑応答はありません。

※受講は申込者本人に限ります。他人に貸与・譲渡することはできません。

※お申込み後のキャンセルは原則承っておりません。

※教室・オンラインライブ講座は、個人申込の場合、受講料について開講前のご入金を原則とさせていただいております。

※オンデマンド講座は、お申し込み後すぐに受講案内メールをお送りしており、メール受信後、ご視聴いただけます。 そのため、視聴の有無に関わらず、お申し込み後のキャンセルは一切、承っておりません。

詳しくは、特定商取引法に基づく表示をご覧ください。

人数無制限・年間割引プランもございます

部門研修を計画するチケットを利用する

この講座は、法人窓口の設定により1講座あたりの受講料金が約8割引におさえられる「スタンダードトレーニング」対象です。

法人割引窓口の設定方法はこちら

この講座をシェア

この講座を見た人はこんな講座も見ています

- EC_CUBE_URL: https://www.sendenkaigi.com/product/add_to_cart/

.png)