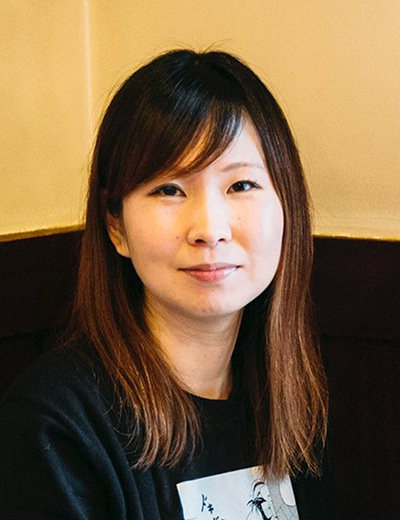

昨年、15年ほど住んだ東京を離れ、地元である北海道旭川市に引っ越すこととなった。出産と育児のためだ。

小説家という仕事は、パソコンさえあればどこでもできる。というのは嘘でもないのだが、やっぱり不都合は生じてくる。メールや電話のやりとりだけでは不十分な部分が積もってしまう。

そんなわけで、0歳の息子を連れて、2泊3日の東京旅行を決行した。メインが打ち合わせということで、旅行と呼べるかは疑わしいが、かなりのイベントなのは確かだ。機内や移動時の大変さを語り出すとキリがなくなりそうなので、また改めて別の場所で記したいが、会う友人知人たちの助けも大きく、ひとまずは1日目を乗り切ることができた。

しかし2日目の夜に、ちょっとした異変が発生。夜中に目覚めた息子が、ちっとも眠らないのだ。慣れないホテルの部屋に今さら興奮しているのか、嬉しそうな声まであげだしたので、寝かしつけをあきらめて、夜の散歩に出ることにした。まだ歩けない息子は、抱っこ紐の中だ。

あまり土地勘のある場所ではなかったので、迷わないよう、大きめの、それでいて騒がしすぎない道を選んで歩く。息子の眠気を呼び起こせるように。

わたしの胸元にある頭をしきりに動かして、慣れない風景を見ている息子に小声で話しかける。

「東京にいるんだよ」

息子は何も言わないので、独り言のようになってしまうが、いつものことだ。息子は(おそらく)わたしの発する言葉をほとんど理解しておらず、わたしは息子の発する言葉をまったく理解できていないので、わたしたちの会話はいつだって一方通行なのだ。

わたしは構わずに話す。

「お母さん、ずっと東京に住んでたんだよ。旭川とはだいぶ違うね」

「人がいっぱいいるんだよ。でももうみんな寝てるかな。・・・・・・起きてる人もいっぱいいるね」

言い直したのは、街の明るさに気づいたからだ。コンビニ、何軒もの飲食店が入っているらしいビル、マンション。歩いていく道沿いのいたるところに建物があり、 それらは明るく光っている。

しばらく歩いて、赤っぽい色のマンションの前で立ち止まる。見知らぬマンションだ。初めて見るし、おそらくもうここの前に来ることはない。マンション名も書かれていたが、明日には忘れてしまうだろうと思った。

「マンションだよ。ほら、窓がいっぱいあるね」

10階以上はあるだろうか。それぞれの階に、かなりの数の部屋がある。こちらを向いているたくさんの四角。多くは暗くなっているが、明るく光っているものもいくつかある。カーテン越しの、見えない生活を、しばし思う。

「赤ちゃんもいるかもね」

抱っこ紐の中の息子を見る。顔をこすりはじめたので、眠くなってきたようだ。

「ホテル戻ろうか」

さようなら、見知らぬマンション。おやすみなさい、会うことのないであろう人たち。

「そういえば、夜中に一緒にお散歩したの、初めてだね」

息子はやっぱり何も言わない。 紐の上から両手で軽く抱きしめてみる。もう少し大きくなったら東京で暮らそうね、と心の中だけで話しかける。

「窓の灯り」というテーマですぐに思い出した、最近の出来事を書きました。

夜が楽しいものでありますように。

深夜ラジオと甘いもの(特にアイス)。